|

|

|

Wilhelm Loewe (1814 - 1886) (nach: Calbenser Blatt) |

14. Wir gehen am besten wieder den gleichen Weg, auf dem wir gekommen sind, zurück zum Kirchplatz. Die Türme der Stephani-Kirche sind uns dabei ein guter Wegweiser. Gleich neben dem Kirchplatz führt die ost-westliche Querstraße, die heutige Wilhelm-Loewe-Straße, vorbei. Nach wenigen Metern in westlicher Richtung entdeckt man auf der nördlichen Seite der Straße das Haus von Dr. Wilhelm Loewe (1814 - 1886), in dem er 1840 bis 1848 wohnte und praktizierte.

Wilhelm Loewe wurde am 14.November 1814 in Olvenstedt bei Magdeburg (heute: Magdeburger Stadtteil) als Sohn des dort tätigen Küsters und Kantors geboren. Die kinderreiche Familie lebte in recht beschränkten kleinbürgerlichen Verhältnissen, was wahrscheinlich ausschlaggebend für seine spätere politische Einstellung wurde. Der fleißige und begabte Junge besuchte das Domgymnasium in Magdeburg und war anschließend Zögling der medizinischen Lehranstalt. Ab 1834 war er als staatlich geprüfter Wundarzt zugelassen und diente drei Jahre als Kompanie-Chirurg. Anschließend studierte er Medizin in Halle, promovierte und ließ sich ab 1840 in Calbe als praktischer Arzt nieder.

Der neue Arzt war in Calbe wegen seiner fachlichen Kompetenz und seiner linksliberalen Haltung sehr beliebt. Als die Wirtschaftskrise 1846 verschiedene Familien aus Calbe zur Auswanderung nach Amerika zwang, agitierte Loewe in "Disputierklubs" gegen die Politik der preußischen Krone.

|

|

|

Wilhelm Loewe (1814 - 1886) (nach: Calbenser Blatt) |

Als er in Calbe einen

Bibliotheksverein gründete, der aber in Wahrheit ein politischer Verein zur

Sammlung oppositioneller Kräfte war, wurde er von den Spitzeln der "Heiligen

Allianz" permanent beobachtet. In der Zeit vor der Revolution hatten die

Klubs und Vereine eine regelrechte Konjunktur, überall entstanden Theater-,

Literatur-, Turner- und Sängervereine, einige davon auch in Calbe. Neben der

Einheit Deutschlands und bürgerlichen Freiheiten wurden auch Veränderungen

zur Verbesserung der Lebenslage des arbeitenden Volkes gefordert.

Demokratisch und liberal orientierte Bürger verbreiteten in Vorträgen auf

Versammlungen fortschrittliches Gedankengut. Auch der freireligiöse Pfarrer

Leberecht Uhlich aus dem nahe gelegenen Pömmelte hielt öfters in Calbe

demokratisch orientierte Vorträge, wobei er auch die soziale Lage der

Fabrikarbeiter scharf kritisierte. Uhlichs demokratische Bewegung der

"Lichtfreunde" in Magdeburg wurde zu einer gesamtnationalen Oppositionsform.

Der bei Uhlichs

Lichtfreunden entstandene Gedanke einer demokratischen Jugendweihe wurde

1852 nach der Vereinigung der Lichtfreunde und Deutschkatholiken zu den

"Freireligiösen Gemeinden" von Pfarrer Eduard Bantzer aufgegriffen

und später in kleinsten Rahmen verwirklicht.

1889 führten die

aus den Freireligiösen Gemeinden hervorgegangenen, stark sozialdemokratisch

geprägten Freidenker in Berlin die erste große Jugendweihe durch.

Die

Metternichschen Polizeispitzel berichteten, dass Loewe und Uhlich einige

Male auch gemeinsam auftraten und dass man die beiden als besonders

gefährlich einschätzen musste (vgl. Bildung von

Schutzvereinen...) .

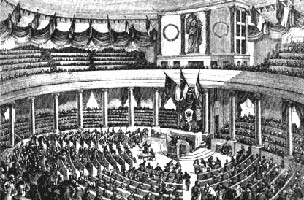

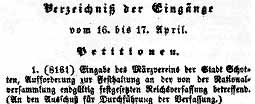

Als nach den Märzereignissen 1848 die Wahlen zur Nationalversammlung stattfanden, wurde Wilhelm Loewe als Abgeordneter der Wahlkreises Calbe und Jerichow I in das erste deutsche Parlament delegiert. Ohne es zu wollen, trug Loewe dazu bei, dass Calbe während der Revolution noch einmal national bekannt wurde. In den Zeitungen stand sein Name immer mit dem Zusatz "Calbe", da es in der Frankfurter Nationalversammlung mehrere Löwes gab. In der Paulskirche saß Loewe im zweiten Sitzblock rechts (siehe Bild unten), von vorne gesehen links. Diese liberalen Abgeordneten bezeichnete man daher als die "Linken". Loewe hielt sich in der Mitte zwischen den radikalen (Demokraten) und gemäßigten Liberalen (Konstitutionellen). Als sich die Nationalversammlung in endlosen Debatten dazu durchgerungen hatte, das einheitliche Deutschland in Form einer konstitutionellen Monarchie, das heißt, als Kaiserreich mit Reichstag, zu schaffen, sollte der preußische König Friedrich Wilhelm IV. die Führungsrolle übernehmen. Der so genannte preußische und kleindeutsche Weg (unter Ausschluss Österreichs) entsprach den Vorstellungen der Mehrheit der deutschen Liberalen (auch Loewes). Als am 3. April 1849 33 Abgeordnete, darunter auch Wilhelm Loewe, im Rittersaal des Berliner Königsschlosses Friedrich Wilhelm IV. unterwürfig die Kaiserkrone antrugen, lehnte er sie mit höflichen Worten ab. Die Gegenrevolution saß bereits zu fest im Sattel, als einer bürgerlichen konstitutionellen Monarchie zustimmen zu müssen.

|

|

|

Sitzung der Frankfurter Nationalversammlung in der Paulskirche (nach: Illustrierte Geschichte der deutschen Revolution 1848/49, Berlin 1973) |

Kaiserdeputation der 33 Abgeordneten, unter denen auch Loewe-Calbe war (nach: Illustrierte Geschichte der deutschen Revolution 1848/49, Berlin 1973) |

Nach dem Vormarsch der fürstlichen Reaktion 1849 kehrten die meisten Abgeordneten auf Befehl ihrer Regierungen in ihre Heimat zurück.

|

|

|

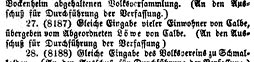

Protokoll der Frankfurter Nationalversammlung über Eingaben der Städte zur Rettung der Reichsverfassung (vgl. Calber "Verein für Volksrechte", Station 3) (nach: Illustrierte Geschichte der deutschen Revolution 1848/49, Berlin 1973) |

|

|

Hier wohnte der Arzt und Politiker Dr. Loewe von 1840 bis 1848 |

Nur die 114 aufrechten Demokraten und Linksliberalen um den neu gewählten Parlamentspräsidenten Wilhelm Loewe blieben als so genanntes Rumpfparlament zurück. Sie zogen nach Stuttgart um. Über das blutige Ende der Abgeordnetentätigkeit schrieb Gerd Fesser in der Zeitschrift "Die Zeit" am 10. 6. 1999:

"Bereits

eine Woche zuvor hatten die Behörden dem Rumpfparlament untersagt, im Saal

des württembergischen Landtags zu tagen. Die Nationalversammlung musste

deshalb in die Bierhalle von August Kolb ausweichen und mietet schließlich

das Fritzsche Reithaus. Am 16. Juni tritt sie dort zusammen. Die nächste

Sitzung ist, trotz Römers Verbot, für den 18. Juni, 15 Uhr, anberaumt. Als

er davon erfährt, weist er den Kriegsminister und den Innenminister an,

gegen die Abgeordneten vorzugehen.

Und so geschieht's: Bereits gegen Mittag ist das Fritzsche Reithaus durch

Militär abgeriegelt. Gegen 14.30 Uhr formieren die Abgeordneten sich zu

einem Demonstrationszug. Sie schreiten - wie einst beim Einzug in die

Paulskirche am 18. Mai 1848 - gemessenen Schrittes in Viererreihen. An der

Spitze Parlamentspräsident Löwe-Calbe, Karl Vogt, [der Dichter Ludwig]

Uhland, Wilhelm Wolff und Albert Schott ....

An der Kreuzung Hohe Straße/Lange Straße versperren Infanteristen den

Abgeordneten den Weg. Ein Zivilkommissär fordert die Deputierten auf,

auseinander zu gehen. Als Löwe-Calbe zu den Soldaten sprechen will, werden

seine Worte durch Trommelwirbel übertönt. Plötzlich gellen die Kommandorufe

"Anreiten!" und "Einhauen!". Aus einer Seitenstraße prescht eine

Kavallerieeinheit mit geschwungenen Säbeln heran. Die Soldaten schlagen mit

der flachen Klinge auf die Abgeordneten ein. Viele werden in den Dreck

gestoßen und von Pferdehufen verletzt. Zur selben Zeit hauen Sappeure

(Pioniere) den Sitzungssaal des Fritzschen Reithauses mit Äxten kurz und

klein.

Am folgenden Tage werden alle Abgeordneten, die keine Württemberger sind,

ausgewiesen. Das vom Volke frei gewählte Parlament hatte aufgehört zu

existieren."

|

|

Vertreibung des Stuttgarter Rumpfparlamentes mit Loewe an der Spitze (nach: Illustrierte Geschichte der deutschen Revolution 1848/49, Berlin 1973) |

Nach dem Sieg der Reaktion unter

Führung Preußens wurde Loewe angeklagt und zu lebenslänglichem Zuchthaus

verurteilt. Es gelang ihm aber die Flucht über die Schweiz in die USA, wo er

acht Jahre in New York als angesehener Arzt und Unternehmer tätig war. Als

1861 die preußische Amnestie für politische Verurteilte in Kraft trat,

kehrte auch Wilhelm Loewe nach Calbe zurück. Am 18. Juli traf er nach einer

Dampfschiff-Reise bis Hamburg und von dort mit der Eisenbahn in Calbe

ein, um "seine alten Freunde zu besuchen". Vom damaligen "Bahnhof an der

Saale" (heute: Bahnhof Calbe-Ost) wurde er mit der Kutsche von liberal

gesinnten Bürgern der Stadt abgeholt. Der Männergesangverein improvisierte

Loewe zu Ehren ein fröhliches Beisammensein im Hohndorfer Busch.

Patriotische Lieder wurden gesungen und ein Feuerwerk abgebrannt. Die

linksliberale Calbesche Zeitung von Döring berichtete, dass Hunderte von

Besuchern dem verehrten Gast gezeigt hätten, wie sehr sie sich freuten, ihn

wieder zu sehen.

1863 wurde Wilhelm Loewe Abgeordneter des preußischen Abgeordnetenhauses und

1871 bis 1881 Reichstagsabgeordneter. Auch als Unternehmer versuchte er sich

erfolgreich. Als geehrter Alterspräsident des Deutschen Reichstages ging er

immer mehr auf die Positionen Bismarcks einer Revolution "von oben" über.

1886 starb er in Südtirol in Meran.

|

Nur wenige Meter entfernt in westlicher Richtung stoßen wir auf das Haus Querstraße (jetzt: Wilhelm-Loewe-Straße) Nr. 16. Es ist ein positives Beispiel dafür, wie Begeisterung für die Kulturgeschichte, verbunden mit dem Bestreben nach Bewahrung des historischen Erbes, zu einer gelungenen architektonischen Lösung bei Sanierungsarbeiten mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Häuser führen kann. Dem Engagement und Forscherdrang von Herrn Bauarchitekt Dipl.-Ing. Wolfram ist es zu verdanken, dass dieses Haus nicht nur stilecht saniert, sondern auch seine Geschichte unter Mithilfe von Herrn Hanns Schwachenwalde und Herrn Klaus Herrfurth, Pfarrer i. R., weitgehend erforscht wurde. Bei den Baumaßnahmen wurden außerdem bislang unbekannte Inschriften aus dem 18. Jahrhundert geborgen, restauriert und in die Wände des Hof-Ensembles eingefügt. Herr Wolfram hat mir gestattet, die Ergebnisse seiner Rekonstruktions- und Forschungstätigkeit sowie entsprechende Bilder zu veröffentlichen, wofür ich ihm herzlich danke. Chronik des Grundstückes Querstraße (Wilhelm-Loewe-Straße) Nr. 16

|