|

|

|

|

Ackerbürgerliches Ambiente in der ehemaligen Ritterstraße, später Poststraße (jetzt August-Bebel-Straße) |

||

15. Im Rahmen des mittelalterlichen Baubooms im 14.Jahrhundert wurde die Stadt Calbe im Westen auf Befehl des Erzbischofs Dietrich (Kagelwit) Portitz (vgl. Station 11) um rund die Hälfte des Territoriums erweitert, die Stadtmauer verlief nun westlich der Breite und der jetzigen August-Bebel-Straße (damals Ritter-, später Poststraße genannt). Das neue Viertel an der Ritterstraße hieß folgerichtig "Ritterstraßenviertel" ("platea militum"[1370/80]). Spätestens Ende des 15. Jahrhunderts waren die beiden neuen Viertel zu einem städtischen Verwaltungsterritorium zusammengefasst worden, so dass es von da an drei gab (- je 2 Vertreter aus den 3 Territorien ergaben 1496 die "Sechsmänner" - vgl. Station 2).

|

|

|

|

Ackerbürgerliches Ambiente in der ehemaligen Ritterstraße, später Poststraße (jetzt August-Bebel-Straße) |

||

|

Solche wie die oben abgebildeten Gehöfte in der Ritter- oder Poststraße gab es in Calbe im Mittelalter und in der Neuzeit viele in Calbe. Das Gebiet der Calber Feldmark gehört teilweise schon zur berühmten Magdeburger Börde, deren Kennzeichen eine bis zu 1 m starke schwarze, nährstoffreiche, humose Dammschicht und die darunter liegende lehmige Sperrschicht sind. Wegen dieser schwarzen Dammschicht in Zusammenwirkung mit dem Lehmuntergrund kommt es zu einer sehr guten Wasser- und Wärmespeicherung. Der Bördeboden liegt hoch genug, um nicht von Hochwässern abgetragen zu werden. Von jeher war deshalb die Magdeburger Börde eines der fruchtbarsten Gebiete Mitteleuropas. Nicht nur die Menschen in den wohlständigen Bördedörfern, sondern auch die in diesem Gebiet lebenden Städter nutzten die natürlichen Ressourcen und betrieben neben ihrem städtischen Handwerk auch noch den Ackerbau und die Viehzucht; letztere, obwohl durch die Bevölkerungsexpansion Ende des 18. Jahrhunderts (vgl. Station 20) die Weiden immer knapper wurden. 1785 wurden in der Stadt Calbe 393 Rinder, 1650 Schafe und 203 Pferde gehalten (vgl. Reccius, Chronik..., a. a. O., S. 81). Diese besondere soziale Gruppe wurde Ackerbürger genannt. Um 1900 wurden in der Calber Feldmark sämtliche Getreidearten (besonders Weizen), Zuckerrüben, Zichorien, Kartoffeln und Gemüse (besonders Zwiebeln, Gurken und Möhren) angebaut (vgl. Dietrich, Unsere Heimat, S. 68). Was sind Zichorien? Zu den Zichorienarten gehört nicht nur die Züchtungsvarante Chicorée, sondern vor allem die bei uns an Wegrändern wachsende Wegwarte oder Kaffeezichorie, deren Wurzeln getrocknet und geröstet wurden, um gemahlen als Kaffeeersatz zu dienen. Als Surrogat wurde die Pflanze in Deutschland seit dem 18. Jahrhundert verwendet. Durch die für die mittleren und unteren Bevölkerungsschichten unerschwinglich hohen Kaffeepreise, besonders aber durch die Kontinentalsperre Napoleons nahm die Zichorienverarbeitung im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland einen großen Aufschwung. In Calbe befand sich um 1900 eine Zichoriendarre in der Schlossstraße 75, dem ehemaligen Haus des Scharfrichters (vgl. Station 13). Über die Bördewohnkultur schrieb Max Dietrich 1906: "Die Wohnhäuser der Bördebewohner sind, da Wald vollständig fehlt, aus Steinen, also massiv hergestellt. Eins grenzt an das andere. Von der Dorfstraße aus gelangt man durch ein Tor in den Wirtschaftshof, in dem man praktisch eingerichtete Viehställe, große Scheunen und Aufbewahrungsplätze für die landwirtschaftlichen Maschinen findet. Rindvieh- und Schweinezucht wird besonders betrieben... Das Wohnhaus des Bördebauers ist meist nur einfach und praktisch eingerichtet, dennoch findet man in der Börde prächtige Wohnhäuser..." (Dietrich, ebenda). |

Die neuen Stadtteile "Breite" und "Ritterstraße" (nicht zu verwechseln mit der jetzigen "Ritterstraße", die nach den dort ansässigen Dienstmannen des Königshofes und späteren Rittergutes benannt ist) wurden großzügig und geräumig angelegt. Die Erweiterungsviertel, die ja zur Stadt gehörten, mussten natürlich mit Mauern umgeben werden. Vier neue Türme entstanden, zwei Ecktürme, ein Torturm am Brumbyer Ausgang und ein zusätzlicher, der "Blaue Turm", der heute noch steht.

|

|

|

Blauer Turm mit Resten der Stadtmauer, die ursprünglich um ein Drittel höher und außerdem noch mit einem Wehrgang versehen war |

Schießscharten für den Fall einer "Umzingelung" auch auf der Innenseite |

Man findet ihn auf dem Gelände des ehemaligen Kreishauses. Dieser so genannte "Blaue Turm" gehörte zur inneren Stadtmauer. Die Türme der äußeren zweiten Mauer (siehe unten) waren höher. In den kleinen inneren Türmen wohnten vor dreihundert Jahren die Nachtwächter, Feldhüter und Hirten. Etwas früher diente das gesamte System der Türme - Hävecker nennt bis zu acht - zum "Lug ins Land", d. h. der städtischen Fernüberwachung. Einige Zeit lang waren die Türme mit spitzen Dächern ausgestattet (vgl. Dietrich, Ruhestätten, a. a. O., S. 3). Nachdem bei einem Scheunenbrand 1821 das Dach des Blauen Turmes vernichtet worden war, gab man beim Bau der Landratswohnung 1886/87 dem Turm im Landratsgarten wieder eine mittelalterliche Gestalt (vgl. ebenda).

|

|

Ehem. Tournier-Haus und später zeitweilig das Landratsamt, Scheunenstraße 26 |

Im Zuge der Neuordnung Europas nach dem Sturz

Napoleons wurde Calbe 1815 eine Kreisstadt im Regierungsbezirk Magdeburg (in

der Provinz Sachsen) des Königreiches Preußen. Zunächst musste das neue

Verwaltungsorgan provisorisch in einem Haus in der Scheunenstraße, das einstmals

dem hugenottischen Tuchmacher-Pionier Jean Tournier (vgl.

Station 1) gehört hatte, untergebracht werden. Nach der Reichsgründung und

der allgemeinen Zur-Schau-Stellung des neuen imperialen Lebensgefühls errichtete

man auch für die Kreisverwaltung Calbe 1887 das Landratsamt ("Kreishaus"

1878) im Backsteinstil der

Gründerzeit. Erst

1952 wurde Schönebeck Sitz der

Kreisverwaltung. Rechts daneben befand sich das Logengebäude des

Freimaurer-Zirkels "Zur festen Burg an der Saale" im sehr ansprechenden

Klassizismus-Stil mit spätbarocken Elementen. Zwischen Landratsamt und Loge lag

die oben erwähnte Wohnung des Landrates. Landräte wurden damals

von den Kreistagen aus den Reihen der Großgrundbesitzer und höherenBeamten

ausgewählt, dem preußischen König vorgeschlagen und von diesem dann eingesetzt.

Die Calber Landräte stammten bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges vorwiegend

aus dem Adel.

In dieser Straße befand sich auch seit 1686 das von der neuen

preußischen Regierung eingerichtete

Postamt, das 1888 in die Schlossstraße verlegt wurde.

|

|

|

Landratsamt 1887 bis 1952 und Wohnung des Landrates (Backsteinteil), dahinter die Loge |

Klassizismus-Fassade der Freimaurerloge in der ehemaligen Ritterstaße |

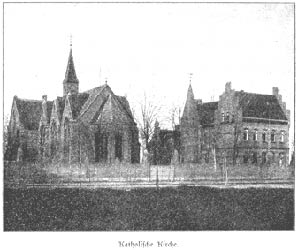

Von hier aus können Freunde des Gründerzeit-Baustils einen kleinen Abstecher zur 200m entfernt stehenden katholischen Kirche St. Norberti an der Magdeburger Straße machen. Diese Kirche wurde innerhalb eines Jahres im neogotischen Stil erbaut und 1871 mit einem Gottesdienst eingeweiht. Die feierliche Segnung der Kirche durch den Bischof von Paderborn erfolgte 1873. Ein daneben stehendes Pfarrschulgebäude bestand schon seit 1867. Seit 1868 wirkten in Calbe in Verbindung mit der neuen katholischen Pfarrgemeinde die Grauen Schwestern aus der Kongregation der Heiligen Elisabeth zu Breslau als Krankenpflegerinnen für Kranke aller Konfessionen. Außerdem beschäftigten sie sich mit der Pflege verwaister und hilfloser Kinder. Zu deren Betreuung war bereits 1823 das St.-Elisabeth-Stift auf diesem Gelände auf der westlichen Seite der Magdeburg-Leipziger Straße am Stadtrand erbaut worden.

Die evangelischen Schwestern bekamen 1905 ihr Domizil am südlichen Ende der Magdeburger Straße (heute Loewe-Apotheke - vgl. Station 16). Sie waren vorwiegend Krankenpflegerinnen, und noch heute wird eine Krankenpflegerin "Schwester" genannt.

|

|

| um 1900 (rechts das St.-Elisabeth-Stift, nach: Hertel, Geschichte...) | St.-Norberti-Kirche 2002 |

|

|

|

|

Elisabeth-Stift 2002 |

|

Zurück zur mittelalterlichen Ritter- bzw. Poststraße (heute: August-Bebel-Straße)!

Zu den Rechten einer

mittelalterlichen Stadt zählte neben dem Stadtrecht, dem Marktrecht, dem Recht

auf Selbstverwaltung (Ratsverfassung), dem Recht auf niedere Gerichtsbarkeit und

dem Zunftrecht auch das Recht auf Selbstverteidigung. Schon im 13. Jahrhundert

wurden die Calber Bürger zum Waffendienst verpflichtet. Wenn sich die

Stadtbürger selbst verteidigen wollten, mussten sie auch in der Handhabung der

Waffen geübt sein. Zu dem, was ein neuer Meister vorweisen musste, gehörten eine

eigene Waffe - im 13. Jahrhundert noch eine Armbrust, später eine Feuerwaffe

(Muskete) - und ein Harnisch, auf dem das Innungswappen eingraviert war.

Zumindest trug man ihm auf, den Betrag zu deren Anschaffung in die

Stadtkasse zahlen. Die großen Waffen, Wurfmaschinen und später Kanonen, wurden

von der Stadt gekauft. Schon früh gab es Schützenmeister, die gegen ein festes

Einkommen die Instandhaltung der Kleinwaffen besorgten. Für die

Funktionstüchtigkeit der großen Waffen waren die Balistarii

verantwortlich. Zu Häveckers Zeiten (um 1700) war für jeden Neubürger der Besitz nicht nur

eines großen Leder-Wassereimers (für Brandfälle - vgl.

Station 10), sondern auch

eines Gewehres Pflicht. (Vgl. Hävecker, a. a. O., S.

75). Die Verteidiger waren in Schützengilden zusammengeschlossen,

die ständig und in regelmäßigen Abständen Vergleichswettbewerbe veranstalteten

(Schützenfeste). Beim Schützenfest 1387 war der erste Preis "die Jungfrau",

wahrscheinlich eine Marien-Statue, die wie ein "Wanderpokal" von Siegern zu

Siegern herumgereicht wurde. Die Schießübungen der vom erzbischöflichen

Landesherrn bestätigten Calbeschen Schützengilde fanden anfänglich auf dem

Schlossanger am Mägdesprung (nördlich der Stadt - vgl. Station 12)

statt. Hier stand die "Vogelstange", denn damals wurde noch mit der Armbrust auf

einen Vogel aus Spanholz geschossen. Auch als es bereits Feuerwaffen wie

Musketen und Pistolen gab, schoss man wegen der besseren Treffsicherheit noch

mit Armbrüsten (vgl. Hertel, a. a. O., S. 92 ff.).

1615 jedoch waren die Sechsmänner und die Brauerschaft durchaus für die

Anschaffung von Musketen. Die Regierung sollte gebeten werden, das Schießen

damit vor den Toren zu gestatten (vgl. Reccius, a. a. O.,

S. 46). Wie die Regierung entschied, ist nicht bekannt.

Wer beim Schützenfest oder "Königsschießen" auf den Holzvogel oder später auf

die Scheibe mit den konzentrischen Kreisen den "Vogel abgeschossen" bzw. "ins

Schwarze getroffen" hatte, war Schützenkönig mit erheblichen wirtschaftlichen

Vorteilen. Während es im Mittelalter noch um ein Fass Bier ging (vgl.

Hertel, S. 94), gab es 1695 sogar für einen zweiten

Platz beim Schießen ein Jahr lang städtische Lastenbefreiung (vgl.

Reccius, S.

64). Durch den Dreißigjährigen Krieg mit seinem Elend kam auch das

Schützengilden-Wesen zum Erliegen. Dafür hatten die bürgerlichen

Stadtverteidiger mehr praktische Gelegenheit, ihre Waffentechnik einzusetzen,

wie z. B. beim Kampf am verheerenden 14. September 1630 (vgl.

Station 6). Als sich langsam wieder ein

bescheidener Wohlstand am Ende des 17. Jahrhunderts in Calbe einstellte, gab es

ein Wiederaufleben des Schützenwesens, nun im Gewand einer brandenburg-preußischen

Schützengesellschaft. Um 1690 etwa ist in Calbe eine

solche entstanden (vgl. Hertel, Geschichte, S. 94).

Im Jahr 1700 im Rahmen der Abtragung der Stadtmauern und der Nutzung der Wall-

und Grabenanlagen durften die Schützen ein Schützenhaus zwischen den Mauern vor

dem Brumbyer Tor auf der südlichen Seite sowie im anschließenden Graben einen

Schießstand (Schießgraben) bauen (vgl. Reccius, S.

65).

Über das Schützenwesen damals berichtet der Zeitzeuge Hävecker:

"Vor dem Brumbyschen Tor stehet das Schützenhaus, aus welchem die Schützenbrüder

der Brauerschaft in dem anliegenden Stadtgraben um einigen ausgesetzten Gewinne

aus der Königlichen Akzise-Einnahme nach einer aufgestellten Scheibe schießen,

und wird dasselbe wegen des Königlichen Reglements und [der] Schützen-Regeln das

Königs-Schießen genennet, weil derjenige, so den nächsten Schuß in das Schwarze

der Scheibe tut, den ausgesetzten Königlichen Gewinn bekömmet und mit klingendem

Spiel als ein König in die Stadt geführet wird." (Hävecker,

S. 76, angepasste Rechtschreibung).

Kurfürst Friedrich Wilhelm genehmigte für die Calbeschen Schützen keinen Zuschuss

aus der Steuerkasse, sein Sohn, König Friedrich I., aber wenigstens 20 Taler

(vgl. Hertel, a. a. O., S. 94 f.). 1742 gab es in

Calbe wieder zwei Schützenkompanien (vgl. Reccius,

S. 74). Diese zweite Etappe des Calbeschen Schützenwesens fand unter der

Herrschaft Napoleons ihr Ende, als Calbe zum Königreich Westfalen unter

Napoleons Bruder Jerome gehörte. Der dritte Aufschwung kam zur Zeit des

"deutschen Vormärz". 1828 erhielten einige angesehene Bürger vom Landrat von

Steinäcker die Erlaubnis, im Hohendorfer Busch zu schießen; das war der Anfang

der Busch-Schützen-Gesellschaft. 1845 entstanden die so genannten

Uniformierten Schützen, eine Art Bürgergarde. Diese Uniformierten schossen

im "Bürgergarten", wie wir in den Annalen unter 1862 erfahren (vgl.

Reccius, S. 91).

Schützengesellschaften bzw. -vereine als Zeichen bürgerlicher Konsolidierung und

Autonomie existieren mit Unterbrechungen bis in die heutige Zeit.

Im Mittelalter mussten sich die Stadtbürger gegen adlige Räuber nicht nur auf

ihren Mauern verteidigen. 1381 nahmen Calbenser auch an Präventivschlägen gegen

Raubritternester in Truflingen bei Helmstedt und in Paytorf teil.

|

|

|

Geschlossener Wehrgang (Computer-Simulation mit "ArCon") |

Nach Häveckers Beschreibung sah die Calber Stadtmauer mit Schwibbogen so aus, wie die am Rathaus (- hier ein überdachter Wehrgang) |

Stadttürme, von denen Calbe Ende des 14. Jahrhunderts 7 hatte, waren im Mittelalter für die Befestigung einer Stadt von großer Bedeutung. Zum einen konnte man in Friedenszeiten die Umgebung und die Stadt nach eventuell ausbrechendem Feuer beobachten, zum anderen in Krisenzeiten den anrückenden Feind erkennen und die Verteidigung organisieren (s. oben). Hinter den Stadtmauern befanden sich so genannte Wehrgänge, auf denen sich die Verteidiger geschützt postierten und aus der Deckung heraus den Feind mit Armbrüsten, Pfeilen oder später mit Musketen gezielt bekämpfen konnten. Dieser mit einem Dach ausgestattete Gang wurde cingulum (Zingel) genannt. Der heute noch gebräuchliche Begriff "umzingeln" erinnert daran. Auch auf der Krone und im Inneren eines Turmes (durch die Schießscharten) konnten sich die Verteidiger gut verschanzen. Oftmals kam siedendes Pech zur Anwendung, das man von oben herab über die Angreifer kippte, was für diese oft tödlich endete. Wie wir aus Stadtrechnungen des 14. Jahrhunderts wissen, wurden darüber hinaus Wurfmaschinen, die von "Ballistarii" bedient wurden, eingesetzt (vgl. Reccius, S. 20).

Auf den großen Förderer Calbes, Erzbischof Dietrich Portitz, geht auch die Anlage einer zweifachen Mauer, also einer Mauer hinter der Mauer zurück (vgl. Reccius, Chronik ..., S. 19). Als weitere Sicherung wurden vor den Mauern an drei Seiten Gräben gezogen, die nach dem Abriss der steinernen Bollwerke im 17./18.Jahrhundert wieder zugeschüttet wurden und dann als Straßen fungierten. Die Straße "Neustadt" (vgl. Station 18) und die Grabenstraße (vgl. Station 10) erinnern noch daran. Die östliche Stadtmauer brauchte natürlich keinen Graben, hier bot die Saale den besten zusätzlichen Schutz. Wegen der Gräben waren die Stadttore mit Zugbrücken ausgerüstet. Nachts wurden die Tore geschlossen. Gleich neben den Toren befanden sich kleine erhöhte Stübchen, in denen die militärische Schildwache und die zivile Torwache untergebracht waren. Der Begriff "Schildwache" geht auf die Tatsache zurück, dass im Mittelalter die militärische Ausrüstung, auch die Schilde, für den Ernstfall an den Stadttoren gelagert waren und dort auch bewacht werden mussten. Auch die Schildwachen stellten die Bürger selbst. Wer nach dem spätabendlichen Glockenläuten (post campanam) noch innerhalb der Stadt auf der Straße angetroffen wurde, musste ein empfindliches Bußgeld bezahlen und wurde im Wiederholungsfalle in den Stockbars bzw. auf den "Tanzboden" gesperrt (vgl. Station 2). Auf der Westseite waren die ca. hundert Meter weit auseinander liegenden zwei Mauern durch dazwischen im rechten Winkel gezogene Mauern in kleinere Abteilungen, die so genannten Zwinger, unterteilt. Zusätzlich wurden vor den Mauern Wälle aufgeschüttet, die mit dichtem Gehölz bewachsen waren.

|

|

Stadttoranlage mit Haupttor, Fußgängertoren, Torturm und überdachten Wehrgängen (nach einem Modell in der Heimatstube) |

Anschaulich schildert M. Dietrich einen Gang durch die Schlosstoranlage:

"Verlassen wir nunmehr die

ehemalige Schlossvorstadt und gegeben uns im Geiste vor das... Schloss...tor,

das in früheren Zeiten eng und klein und mit einem Warttürmchen für die Wächter

versehen war. Auf einer auf starken Pfählen ruhenden Brücke, deren einer Teil

hochgezogen werden konnte, erreichte man das eigentliche bedeutend höhere Tor

mit seinem langen überbauten, finstern Gange. Dieses Tor wurde von einem

stattlichen, mit mehreren Auslugen versehenen Torturm gekrönt. Der Raum zwischen

beiden Toren, beziehungsweise der beiden Stadtmauern war gänzlich frei. An den

Stadtmauern erhoben sich mit Bäumen und Gesträuch bepflanzte Erdwälle. Beide

Toreingänge waren mit Torflügeln und Fallgattern, die in der Dunkelstunde

geschlossen wurden, versehen." (Dietrich, Ein Gang...,

S. 7)

Die Reste der inneren Mauer kann man noch in der Neustadt, hinter den westlichen

Häusern der Breite und der August-Bebel-Straße sowie hinter den südlichen

Häusern der Grabenstraße sehen. Beim Neumarkt, hinter den westlichen Häusern der

Arnstedtstraße und hinter den nördlichen Häusern der Grabenstraße findet man nur

noch sehr spärliche Überreste der äußeren Mauer. Um 1900 gab es davon noch

bedeutend mehr.

Noch 1615

wurden die Stadtmauern repariert, wie wir aus einer alten Aktennotiz wissen. Der

Maurer Jost Postel erhielt für das Ausbessern der Mauer je Rute (etwa 3,8m) 6

Taler. Den schadhaften Pfeiler vor dem Bernburgischen Tor (Südseite) und den

hier befindlichen Stuhl des auf frühmittelalterliche Tradition zurückgehenden

Ältestengerichtes (vgl. Station 13) sollte

er gleich mit ausbessern (vgl. Reccius, S. 46).

Doch schon ein Jahrhundert später nach den Erfahrungen des Dreißigjährigen

Krieges bzw. unter dem Eindruck bedeutend verbesserter Fernwaffen wurden die

Mauern langsam abgetragen und im Zeitalter der sparsamen Preußenkönige die

Steine für zivile Bauten genutzt. 1731 nahm man 11 Fuder Steine (entspricht in

Preußen ungefähr 15,7 m³) der Südmauern für die Ausbesserung der

Lorenz-Friedhofsmauer (vgl. ebenda, S. 72).

Und 1700 sah das Mauersystem der Stadt Calbe noch so aus:

"Die Mauern der Stadt sind einiger Orten gar hoch und teils doppelt neben

starken Wällen und Graben, dadurch dieser Ort gar leicht zur Festung aptieret

[hergerichtet - D. H. St.] werden können. Und weil inwendig der Mauern Gänge auf

die Schwibbogen gemacht gewesen, so hat sich die Bürgerschaft aus denen in der

Mauer gemachten Schieß-Löchern einer großen feindlichen Partei erwehren und

dieselbe abhalten können; wie denn auch oft einige glücklich abgetrieben worden,

so auch zu Zeiten von der Stadt mit Schande abziehen müssen. So hat auch der

Feind wegen der hohen doppelten Wälle und Mauern als auch vergatterter und

verwahrter Tore nicht fort in die Stadt eindringen können... Sonst waren die

Wälle zwischen den Mauern, auch vor diesen, nicht gar ohne Nutzen, denn auf der

Mittagsseite [heute: Neustadt] stunden Äpfel-, Birn- und Welsche Nußbäume

[Walnussbäume - D. H. St.], welche dem Magistrat zu Nutz kamen, auf der anderen

[heute: Grabenstraße] aber waren Gesträuch und Hecken, von welchen die Feuerung

für die Schulen gebraucht wurde. Nachdem aber für gut angesehen wurde, das Bonum

publicum [das öffentliche Wohl - D. H. St.] zu befördern, so sind solche Wälle

an einige Einwohner, um Gärten zu bauen, erblich ausgetan und verpachtet, welche

dieselben planifizieret [eingeebnet - D. H. St.] und ihnen zu Nutz gemacht

haben, auf der andern Seiten aber sind die äußersten niedrigen Mauern, so auf

dem Walle gestanden, abgetan und eine neue Straße bis an das Tor, so man portam

fugativam im Kriege nennete, angelegt worden." (Hävecker,

S. 19, angepasste Rechtschreibung). Die Porta fugativa war eine kleine

Fluchtpforte in der Innenmauer auf der Südseite der "Breite" (vgl. Station 18).

In Zeiten schwerer kriegerischer Bedrohung konnte man sich durch sie zwischen

die Mauern retten. Allerdings machte sie nur einen Sinn, wenn es einen geheimen

Schlupf durch die Außenmauer oder unter sie hindurch gab. Davon aber wird nichts

berichtetet.

Später, als die Mauern abgetragen und immer niedriger wurden, gab es ein Neues

Tor an der Westseite der Neuen Straße (heute: Neustadt - vgl. Stationen

18 und 21).

Im Mittelalter spielte sich der gesamten Verkehr in die Stadt hinein und aus

dieser heraus durch drei Tore ab: das Schlosstor im Norden (die

Schlossstraße zwischen Grabenstraße und Großer Angergasse - vgl. Stationen

10 und

13), das Bernburgische Tor (vorher:

"Burgtor: - Bernburger Straße am ehemaligen Café Hohenzollern - vgl. Station

21) und das Brumbysche Tor (westliches

Ende der heutigen Wilhelm-Loewe-Straße - vgl. Stationen

16 und 18).

Die zwei zuerst genannten Tore folgten der alten Nord-Süd-Heerstraße, die auch

zugleich Handelsstraße war. Das Brumbysche Tor im Westen öffnete den Weg von der

Quer- oder Hauptstraße (heute Wilhelm-Loewe-Straße) zur Calbeschen Feldmark. In

dieser liegenden T-Form waren auf die zwei wichtigsten Straßen angeordnet. Die

anderen Nord-Süd-Straßen wurden parallel dazu angelegt und diese wiederum durch

kleine Gassen miteinander verbunden. So sieht das Straßennetz von Calbe im

historischen Stadtkern noch heute aus.

Alte Karten weisen auf ein anderes Problem hin: das der Kanalisation und

Entwässerung. Abwasser musste entsorgt, aber auch das Wasser aus dem vor der

Stadt im Westen liegenden sumpfigen Gebiet des Soolbrunnens abgeleitet werden.

Hävecker berichtet, dass sich in den kleinen Gassen Wasserschleusen befanden.

Eine davon hieß die Federpfütze (bei Hävecker hieß sie Förder-Pfütze),

die heutige Kanalgasse. Dort sei, so erzählt Hävecker, schon des öfteren

ein Gespenst gesehen worden, das Reitermännchen in Gestalt eines Mannes

ohne Kopf (vgl. Hävecker, S. 76). Das

Sagenmotiv des Reiters, der die Gefahr ankündigt, vor besonders großen

Katastrophen sogar ohne Kopf, tauchte im Mittelalter und in der frühen Neuzeit

in allen Teilen Deutschlands und Europas auf. Auch in Theodor Storms

Schimmelreiter-Klassiker floss dieses Motiv ein; in der Gegenwart greift auch

Hollywood auf eine solche Gespenstersage zurück ("Sleepy Hollow").

Außer den drei Stadttoren gab es noch die in der Station 10 erwähnten 5 Wassertore bzw. -pforten, die nicht nur der Brandbekämpfung dienten, sondern auch zur Flucht, aber auch zum Schmuggel genutzt werden konnten.

Nach der großzügigen Stadterweiterung im 14. Jahrhundert konnte man in Calbe folgende Stadtteile finden: Altmarktviertel (ursprünglich), Neumarktviertel (ursprünglich), Breiteviertel (neu) und Ritterstraßenviertel (neu).