Stadtrundgang auf den Spuren der Geschichte

|

|

|

Marktplatz um

1850 (nach: Archiv Fam. Zähle) |

Marktplatz

2002, links der Hexenturm, rechts ockerfarbig das Tournierhaus |

1. Unseren Rundgang beginnen wir auf dem seit dem 14. Jahrhundert benutzten

Marktplatz der Stadt Calbe (vgl. auch die Stationen 2

und 4.

Zu einer Zeit vor über tausend

Jahren, als es weder elektronisches "Banking" oder "Shopping" noch ein globales

Verkehrsnetz gab, war der Marktplatz das ökonomische Herz einer Region.

Marktplätze waren gleichzeitig Kristallisationskerne für die Entstehung von

Städten und damit für die Herausbildung des sozio-ökonomischen Fortschritts

inmitten des feudal-mittelalterlichen Umfeldes.

Neben einem fränkischen Königshof sowie einer bedeutenden Kirche, in der Nähe

einer Grenzburg und an einer alten Etappen- und Handelsstraße gelegen, erlangte

der Markt von calvo bald eine große

Bedeutung.

Die Voraussetzungen für die

Entstehung einer blühenden mittelalterlichen Stadt waren gegeben

(vgl. Station 8).

Um 1160 (vgl. Reccius, Chronik..., S, 8) gewährte Erzbischof Wichmann, ein herausragender Politiker unter

den Magdeburger Erzbischöfen, Calbe die Marktgerechtigkeit und befahl, einen

neuen größeren Marktplatz neben dem alten, zu klein gewordenen zu errichten. Der

ursprüngliche, kleinere Marktplatz befand sich vor der heutigen Hauptpost

(vgl. Station 9). Der neue

Marktplatz, so wie er uns jetzt erscheint, erhielt während der Zeit der größten

wirtschaftlichen Prosperität Calbes im Mittelalter ein neues Rathaus und andere

repräsentative Gebäude. Calbe wurde somit faktisch als kommerziell und politisch

bedeutende Stadt angesehen.

Wer von Ihnen schon

einmal aufmerksam durch den Magdeburger Dom gegangen ist, der- oder demjenigen

wird an einem Süd-Pfeiler des Chores die Bronzegrabplatte Wichmanns aufgefallen

sein. Sie stammt aus dem ottonischen Dom des 10. Jahrhunderts. Das Grab

Wichmanns wurde beim gotischen Neubau 1209 bis 1363 (Türme 1520) übernommen.

|

|

Wichmann von

Seeburg (nach:

Bronzegrabplatte im Magdeburger Dom, digital bearbeitet) |

Der 1115 oder 1116

geborene Wichmann, Graf von Seeburg, aus dem Geschlecht der Billunger betrieb

wie die meisten seiner Vorfahren eine expansive Ostpolitik gegenüber den Slawen.

Als außerordentlich treuer Vasall Kaiser Friedrichs I. Barbarossa und

begeisterter Anhänger der Zentralgewalt schreckte er bei der Ausdehnung des

Reichsgebietes nach Osten unter dem Deckmantel der Heidenmissionierung auch vor

Gewalt, Vertreibung und Mord nicht zurück. Nach einer beachtlichen Karriere

übertrug ihm der Kaiser 1152 gegen den heftigen Widerstand des Papstes das

Erzbistum Magdeburg. Als Initiator des 1188 kodifizierten "Magdeburger

Stadtrechts" schrieb Wichmann europäische Geschichte. Dieser Erzbischof, der

viele Kriege führte und für seine Auffassung vom Christentum - wie ein großer

Teil seiner zeitgenössischen Standesangehörigen - viel Blut vergoss, war aber

andererseits ein bedeutender Förderer der Städte und ein zu Kompromissen

bereiter Politiker. So vermittelte er immer wieder - auch erfolgreich - im

päpstlich-kaiserlichen Streit und im Staufer-Welfen-Konflikt.

(In den Kriegen zwischen

Staufern und Welfen wurde Calbe zweimal völlig zerstört. Auf seinen

Rachefeldzügen brannte Heinrich der Löwe am 6. November 1179 Calbe nieder und

verheerte das Land von Halberstadt bis Frohse.)

Erzbischof Wichmann

war der kaiserliche Unterhändler im Frieden von Venedig.

Dieser zwiespältige, aber auf

alle Fälle sehr bedeutende Politiker des Mittelalters hielt sich wie viele

andere nach ihm folgende

Magdeburger Erzbischöfe oft in Calbe auf (wahrscheinlich im ehemaligen

Königshof und im

Kloster Gottes Gnade) und hat dadurch die Stadt

erst richtig ins Licht der politischen Öffentlichkeit gestellt. Dem damals sehr einflussreichen Kloster "Gottes Gnade"

(heute Gottesgnaden) (vgl. Station 12)

bei Calbe schenkte er zwei von einer Pilgerfahrt nach Palästina

mitgebrachte Reliquien der Heiligen Victor und Pontianus. Während dieser nicht

ungefährlichen Reise war Wichmann zeitweilig sogar in sarazenische

Gefangenschaft geraten

(vgl.

Lexikon

des Mittelalters: Band VI Spalte 71 - Erzbistum Magdeburg).

Er starb am 25.8.1192

in Könnern bei Bernburg. Seine Grabstelle ist, wie schon oben erwähnt, im

Magdeburger Dom.

Im Hintergrund des neuen

Marktplatzes steht der die Stadtsilhouette mit prägende so genannte Hexenturm.

Ursprünglich war dieser Turm Teil des Befestigungssystems der Stadt

(vgl. Station 15) und wurde 1480 erstmals erwähnt (1486 bereits als

Gefangenenturm). Als er 1775 als Färbereimanufaktur eingerichtet und der obere

Teilen abgerissen werden sollte, entschied sich der Magistrat für seine

Erhaltung, weil dieser Turm eine weit sichtbare Zierde der Stadt, seine

Wetterfahne der Wettervorhersage und bei Feuersbrunst diene und weil der Turm

noch in sehr gutem Zustande sei. Dieser Entscheid war gut und richtig. Bald

darauf beherbergte der Turm das Stadtarchiv.

|

|

Hexenturm von

der Nordostseite aus gesehen |

Unser Hexenturm, der weithin zu sehen ist und den es oft auch als "Marter"- oder

"Schreckensturm" in vielen älteren Städten gibt, ist Zeuge eines der düstersten

Kapitel in der europäischen Kulturgeschichte.

Ausgerechnet beim Übergang vom "finsteren" Mittelalter zur "aufgeklärten"

Neuzeit trat eine kollektive Hysterie auf, die sich in der Verfolgung und

physischen Vernichtung angeblich vom Teufel besessener Frauen, aber auch Männer

und Kinder äußerte. Hunderttausende fielen seit dem Ende des 16.Jahrhunderts in

Europa und den europäischen Kolonien nach entsetzlichen Folterqualen dem

kollektiven Irrsinn zum Opfer.

Eigentlich gehen die Hexenverfolgungen

auf das Vorbild aller totalitären Regimes, auf das Modell jeglicher

Verfolgungsgesellschaften zurück, auf die

Inquisition.

Diese trat in zwei Wellen auf und zwar

jedes Mal, wenn sich Krisen im System abzeichneten. Während "moderne" Systeme in

Krisenzeiten auf Reformen setzen, kannte das vom Katholizismus geprägte

Feudalsystem in erster Linie Repression und Schrecken.

Die erste Welle begann, als Abtrünnige

und Abweichler von der kirchlichen Lehre auftraten, so genannte Katharer

(Reine), woraus das volkstümliche Wort Ketzer entstand. Um herauszubekommen, wer

zu den Katharern, Albigensern und Waldensern gehörte, wurde die Methode der

Befragung (Inquisition) der Verdächtigen eingesetzt. Immerhin war die Befragung

ein großer Fortschritt gegenüber der im frühen Mittelalter gebräuchlichen

Gerichtsmethode des Gottesurteils (Zweikampf, Wasserprobe, Feuerprobe usw.).

Erst als Papst Innozenz IV. die Folter zur Unterstützung der Befragung

sanktionierte, wurde das Ganze zur unmenschlichen Injurie. Insgesamt aber ging

die Inquisition in dieser ersten Etappe nicht über den im Mittelalter üblichen

Grad der Grausamkeit hinaus, verhältnismäßig wenige Todesurteile wurden gefällt.

Als 1478 mit der berüchtigten

spanischen Inquisition die zweite

Etappe einsetzte, kannten Unmenschlichkeiten in der Zeit des europäischen

Humanismus kaum noch Grenzen. Allein einer der Inquisitoren (Torquemada) brachte

es in den 11 Jahren seiner Tätigkeit auf 2000 Hinrichtungen (Würgeeisen,

Scheiterhaufen oder beides).

Doch im Laufe der Zeit zog sich die

europäische Kirche mehr und mehr aus dem schmutzigen "Geschäft" zurück und

überließ den Fürsten und ihren Beamten die "Befragungen". Die Inquisition wurde

der Staatssicherheitsdienst in der Zeit der Reformation und Gegenreformation, in

der Zeit des Kampfes zwischen Orthodoxie und naturwissenschaftlicher Weltsicht.

1487 schrieb der deutsche Dominikanermönch und Inquisitor Heinrich Kramer („Institoris“)

unter Mitwirkung des Dominikaners Jacob Sprenger ein Buch zur Bekämpfung der

Hexen, "Malleus maleficarum" (Hexenhammer), "das verrückteste und dennoch

unheilvollste Buch der Weltliteratur“. Es war eine Gebrauchsanweisung zur

brutalen "Befragung" einer, wie Kramer meinte, besonderen Gruppe von Ketzern,

den Schadenszauberern, den Behexern. Dabei dachte er wie viele seiner

Glaubensbrüder aufgrund einer starken Körper- und Sexualitätsfeindlichkeit der

damaligen herrschenden Kirchenideologie in erster Linie an Frauen. Nicht ohne

Grund ist einer der abschreckend wirkenden Wasserspeier-Satansdämonen an der

St.-Stephani-Kirche mit weiblichen Körperattributen ausgestattet. Folgerichtig

waren auch 80 Prozent der Beschuldigten Frauen. Kramer ging von einer

Verschwörungstheorie aus, dass die Klimaverschlechterung, die Naturkatastrophen

und Seuchen sowie die Unsicherheit durch soziale Umwälzungen von einer Sekte der

Schadenszauberer verursacht würden.

|

|

|

Vor der

Verbrennung |

Aber erst ca. hundert Jahre nach diesem

pathologischen Buch, in der Krise des Feudalismus am Ende des 16. bis zum Ende

des 18. Jahrhunderts, kam es zum vollen Ausbruch des Wahns. Dabei wurden nicht

nur Frauen, sondern auch Männer und Kinder, nicht nur Angehörige der Unter-,

sondern auch der Oberschichten auf grausame Weise durch die staatlichen Organe

mit Duldung nicht nur der katholischen, sondern auch der protestantischen Kirche

vernichtet. Papst Johannes XXII. hatte die Anwendung der Ketzerprozesse auf die

Schadenszauberer sanktioniert. Bei den Prozessen wurde durch "Besagungen"

(Beschuldigung weiterer Menschen unter der Folter) ein regelrechtes

Schneeballsystem aktiviert.

Erst ein Jesuit, Friedrich von Spee

(1591 - 1635), war es, der, selbst unter Gefahr, gegen die Irrationalität der

Hexenprozesse und der Folter mit seinem Buch "Cautio criminalis" (1631) zu

Felde zog.

Während des Abklingens des Hexenwahns im

18. Jahrhundert wurden in allen deutschen Städten die meisten Hexenprozessakten

vernichtet. Nur durch Zufall und wahrscheinlich durch Unachtsamkeit der Beamten

blieben uns die Namen von einigen in Calbe auf dem Scheiterhaufen hingerichteten

Schadenszauberern erhalten.

Aus einer Lohnrechnung für den Henker

und seinen Gehilfen, der das notwendige Brennholz beschafft hatte (vgl.

Hertel, Geschichte..., a. a. O., S. 98), wissen wir,

dass im Jahre 1381 eine gewisse Bete Peckers auf dem Scheiterhaufen

verbrannt wurde. Der Name "Bet(h)e" weist auf eine "weise Frau" hin, also

auf eine heilkundige Beschwörerin der Naturkräfte. Die Bethen, deren Name auf

keltische und germanische Muttergottheiten zurück geht, waren Bewahrerinnen des

Wissens aus alten Zeiten, das besonders dem Klerus ein Dorn im Auge war. Nahe

bei Calbe gab es zwei Kultplätze aus der Frühzeit, deren Name bis in unsere Zeit

erhalten blieb: der Mägdesprung im Norden und die Wunderburg (Trojaburg) im

Süden. Vielleicht haben dort als Bethen bezeichnete Frauen geheime kultische

Handlungen vollzogen. Als sich im 14. Jahrhundert das Klima mit dramatischen

Folgen für die Menschen verschlechterte ("Kleine

Eiszeit"), gehäufte Missernten, Hungersnöte, Pest, Sturmfluten an den Küsten

und Erdbeben in Südosteuropa hereinbrachen, gab man den alten "Kontaktpersonen"

zu den Naturkräften, den Bethen, die Schuld. Später setzte sich der Name "Hexe"

(von althochdeutsch "hagzissa" = auf dem Zaun sitzende Dämonin) durch. Es kann

aber auch sein, dass die Bete Peckers eine (Elisa-)Bethe, eine Elisabethin, also

eine Schwester aus der in Calbe tätigen Beginengemeinschaft (s. Station 10) war.

Auch die Beginen wurden gegen Ende des 14. Jahrhunderts wegen ihres alten

Heilkundigenwissens und ihrer demokratischen Lebensweise verfolgt und in einigen

Fällen auch verbrannt.

In den zweihundert Jahren des Hexenwahns wurden

in Deutschland

etwa 100 000 "Hexen" getötet, in Calbe sicher Dutzende.

Während der sich über 2 Jahrhunderte

hinziehenden Obsession waren die irrwitzigen "Hexen"-Tötungsaktionen nicht in

gleichmäßiger Intensität verlaufen, sondern parallel zu emotionellen Belastungen

durch soziale und wirtschaftliche Erschütterungen.

Anklagepunkte konnten sein:

Mitgliedschaft in einer

Teufelssekte,

Fahrt durch die Luft,

Verwandlung in Tiergestalten,

Tötung von Ungeborenen im

Mutterleib,

Herstellung von "Hexensalbe" aus

Kinderleichen,

Geschlechtsverkehr mit Teufeln und

Dämonen,

Verbreitung von Hass und

Zwietracht,

Aufstachelung zur Wollust

usw. usw.

Zu den „Indizien“ zählten:

Häufiger

sowie mangelnder Kirchenbesuch und sicheres Auftreten gleichsam als

augenfällige Verteidigung,

Aufenthalt auf einem Feld vor einem

Unwetter,

Verwandtschaft oder Freundschaft

mit einer bereits verurteilten Hexe,

ein schlechter Ruf,

Hexenmale (d. h. unempfindliche

Körperstellen als Zeichen der Teufelsverbundenheit),

geringes Körpergewicht,

rote Haare usw.

|

|

|

Massenverbrennungen |

Eine dieser

vermeintlichen Hexen ist in der Erinnerung der Geschichte Calbes lebendig

geblieben.

Der Hexenprozess war im Jahre 1634,

die Frau hieß Ursula Wurm.

Sie war als Schwester im

Heilig-Geist-Hospital tätig und mit dem Spital-Aufseher verheiratet. Das

Heilkräuterwissen dieser Frau und ihre Tätigkeit erinnerten die Menschen

wohl an die zwei Jahrhunderte zuvor von dort wegen "Ketzereiverdachts"

vertriebenen Beginen. Bald traten mehrere Zeugen auf, darunter auch ein

Pfarrer, die Ursula Wurm der aberwitzigsten Teufels-Vergehen beschuldigten.

Die grausame Mühle eines

Hexen-Prozesses setzte sich für Ursula Wurm in Bewegung, aus der es in den

meisten Fällen kein Entrinnen mehr gab.

Das

vorgeschriebene Prozessverfahren im 17. Jahrhundert, das den Anschein von

korrekter Vorgehensweise erwecken sollte:

-

Gütliches Verhör

-

Vorbereitende Vernehmung, Frage nach Lehrmeistern, Zaubermitteln und

Namen von Komplizen. Da hier verständlicherweise meist keine Aussagen

kamen, wurde das als Verstocktheit gedeutet.

-

Peinliches Verhör

-

Übergabe der Anklage durch einen öffentlichen Ankläger, Wahl eines

Beistandes, Zeugenverhöre, Resümee des Anklägers und der Verteidigung.

-

Gutachten einer juristischen Behörde

-

meist einer Landeskanzlei. Im Falle der U. Wurm war das der

erzbischöfliche Schöffenstuhl in Halle.

-

Erkundung mittels Tortur

-

nach entsprechender Entscheidung der juristischen Behörde. Die Folter und

verschärfte Folter wurde durch den Scharfrichter (Henker) und seinen Gesellen

durchgeführt, deren grausamer Phantasie dabei keine Grenzen gesetzt waren.

-

Das Urteil

-

musste durch den Landesherren, in unserem Falle durch den Erzbischof,

bestätigt werden.

-

Vollsteckung

-

Verbrennen bei lebendigem Leibe, gefesselt an einen Pfahl, während

die Flammen sich ringsherum entfalteten, bzw. an eine Leiter, die in die schon

lodernden Flammen gekippt wurde,

-

oder nach vorherigem Erdrosseln.

-

Für Schadenszauberer (Hexen) und für Brandstifter war die

Hinrichtungsform der Verbrennung vorgesehen.

|

Aus den

Akten des Hexen-Prozesses gegen Ursula Wurm aus Calbe an der Saale

(nach Hertel, Geschichte…, a. a. O.,

S. 99 ff.):

„Weil denn die ganze

Bürgerschaft und das würdige Ministerium [so wurde die Geistlichkeit

genannt] ihr [der U. Wurm] ein böses Zeugnis geben, sie auch selber,

als sie in Verhaft gebracht werden sollen, sich verlauten lassen,

wenn sie sterben sollte, sie noch andere mehr

namhaftig machen wollte, so wird sie

deswegen mit Ernst umständig gefragt.

Und da [wenn] sie in der

Güte nicht bekennen würde, mag sie in der scharfen Frage, jedoch

menschlicher Weise, angegriffen werden.“

Nachdem sich der Henker und

seine Gesellen von der „menschlichen Weise“ zur immer „schärferen

Frage“, der verschärften Tortur, gesteigert hatten, gab es für

Ursula Wurm nur einen Gedanken: das Ende der Qualen. Nach

stundenlanger Folter durch Strecken, Gliederzerquetschen,

Rippenzerbrechen und Brennen mit glühenden Eisen gab die gemarterte

Frau alles, was die Herren hören wollten, zu Protokoll.

„Frage l:

Woher sie die Zauberei gelernt?

Antwort: Vom Teufel.

2. Wie lange sie solche

gekonnt?

Sie hätte solche nur ein

Jahr gekonnt.“

„Als ihr vorgehalten wurde,

daß sie des Meisters Schabach Kind schon vor sechs Jahren bezaubert,

sagte sie, daß sie über sechs Jahre solcher Händel kundig sei.

3. Wem sie Schaden getan?

- Hätte die beiden

Klägerinnen und die Mayerin nebst ihrer Tochter bezaubert, und wäre

solches geschehen, als dieselbe krank gewesen und von ihrer

Mitschwester wäre gewartet worden. Ingleichen hätte sie Jakob

Schabachs Töchterlein bezaubert, auch demselben die Zauberei wieder

benommen, als der Vater so heftig auf sie eingestürmt.

4. Was sie zu ihrer

Zauberei gebraucht?

Hätte Kraut dazu gebraucht,

hieße Anbetica, wie sie es nennet, solches habe sie hinter die Leute

gestreuet und gesagt: >Da hast du es in Teufels Namen<, worauf denn

die Zauberei bei den Leuten, so sie zu bezaubem Lust gehabt,

gehaftet. Welches sie denn auch an ihrer Anklägerin und an Meister

Schabachs Töchterlein vor sechs Jahren praktizieret.

5. Ob sie mit dem Bösen

einen Kontrakt oder Pakt geschlossen?

- Ja, vor sechs Jahren. Er

hätte ihr 4 Groschen daraufgegeben, so zwar, als sie solche ausgeben

wollen, ungültig gewesen. Er hätte ihr auch zugesagt, sie zu

versorgen und zu behalten. Hiergegen hätte sie sich auch müssen

gefallen lassen, ihm unterthänig zu sein und seines Willens zu

pflegen. Wie sie denn auch aus drei unterschiedenen coctibus" [sie

meinte hier den Geschlechtsverkehr mit dem Satan] „fünf Paar böse

Dinger von ihm gezeugt, welche sie auch zur Zauberei gebraucht.

6. Wer mehr solcher Händel

sich sonst befleißiget? Wüßte keinen mehr als:

l.

Agnese

Künnemann, ihre Mitschwester, welche die Anklägerin und ihre

Tochter hätte mit bezaubern helfen und mehr als sie dabei

gethan. Auch die selige

Gebhartin hätte sie,

ohngeachtet sie viel Gutes von ihr

genossen, doch so bezaubert, daß sie mit Ach und Weh ihren Geist

habe aufgeben müssen.

2.

Sara Lachsin, auch ihre

Spittelschwester. Hätte viele Leute

und besonders Hansen Bräutigam nebst seiner Schwester bezaubert.

Dieses hätte sie von ihr selbst gehöret. Denn als jener Hans

Bräutigam nebst seiner Schwester einmal vor der

Spittelthüre vorbeigegangen, hätte die

Lachsin, die bei ihr gestanden, gesagt: Pfui - und darauf hinter ihm

gespuckt und die Worte gebraucht: >habe ich

dirs noch nicht genug gethan, so

woll ichs dir alter Schelm noch besser

machen und deiner schwarzen Agnese daneben<. Darauf wären beide

bezaubert worden und hätten des Todes seyn

müssen.

3. Anna Hebenstreit. Sie

wüßte zwar von ihr keine eigentliche Zauberei, aber sie wäre

vergangene Walpurgis-Nacht

mit ihr auf dem Blocksberge [Brocken] gewesen und zwar noch zeitiger

als sie.

4. Ihr eigener Mann. Der

könne zwar nicht viel, hätte aber doch vor acht oder neun Wochen

ungefähr ein Weib bezaubert.“

(vgl. Hertel, Geschichte..., a. a. O.,

S. 101 f.)

Diese Personen wurden durch die "Besagungen" der Ursula Wurm

ebenfalls verhaftet und gegen sie das „Verfahren“ eröffnet. Über

deren Prozesse blieben keine Akten erhalten. Es ist aber mit hoher

Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass auch sie bei der Art der

Befragungen alles „gestanden“ haben und verbrannt wurden.

Nach Verlauf einiger Wochen kam das Endurteil der Ursula Wurm vom

Schöffenstuhl in Halle, der vorgesetzten Behörde, die zu der Zeit

unter schwedischer Herrschaft stand, und am 10. Juli 1634 wurde sie

zur außerhalb der Stadt gelegenen so genannten Radelbreite (heute

etwa beim Ärztehaus im Norden der Stadt) gefahren und dort zur

Ergötzung und "Abschreckung" des Pöbels und der Bürger öffentlich

verbrannt (vgl. ebenda, S. 102 f.) |

Auch nach dem 1680 erfolgten

"Beitritt" des Magdeburger und damit des calbischen Gebietes zu

Brandenburg-Preußen wurden diese Hexenverfolgungen und -hinrichtungen nicht

sofort unterbunden. Noch 1688 wurde der lahme Schneider Michael Stoppel

wegen Teufelspaktes den Flammen übergeben (vgl. ebenda, S. 103).

1715 wurde die Brandsäule auf Befehl

des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I. beseitigt (vgl.

Reccius, Chronik..., a. a. O., S. 67).

Die letzte Hexenverbrennung

in Deutschland

fand wahrscheinlich um 1750 statt

(vgl.

HEXENFORSCHUNG archives

21.6.2004-http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind0406&L=hexenforschung&O=D&F=&S=&P=1568).

Maria Schwägeli, eine arme

Bauernmagd, gilt als die

letzte Frau, die im deutschen Bereich als "Hexe" angeklagt und am 11. April

1775 in Kempten (Allgäu) enthauptet worden war. Nach neueren

Forschungen ist sie jedoch schon vorher verstorben

(vgl.

http://www.oehring.net/hexenbruch/04.html).

Anna Göldi, die s. g. „letzte

Hexe Europas” wurde 1782 im schweizerischen Glarus mit dem Schwert

hingerichtet. Eventuell gab es aber in Posen noch 1792 eine

Hexenhinrichtung.

Ursula Wurm blieb als

die "Hexe" aus Calbe in Erinnerung, obwohl es vor und nach ihr andere

Unschuldige gab, die wegen unsinniger religiös verbrämter Behauptungen

gefoltert und verbrannt worden waren.

Nach modernen

Forschungsergebnissen wurden die Hexenprozesse im deutschen Bereich

besonders intensiv und grausam geführt.

Ein Vergleich zu

späteren finsteren Zeiten in Deutschland drängt sich auf. Überheblichkeit

gegenüber den Menschen an der Schwelle zur Neuzeit ist nicht angebracht.

Vergessen wir nicht: Massenhysterie und die Bereitschaft zur

Menschenvernichtung waren auch in den folgenden Jahrhunderten, besonders im

zwanzigsten, hier in Deutschland möglich.

Interessant ist auch das

Gebäude Nr. 14, das Haus der französischen Einwandererfamilie Tournier aus dem

18.Jahrhundert. Wie man an dem imposanten Haus deutlich sehen kann, hatten es

die Tourniers zu erheblichem Wohlstand gebracht.

|

|

Das 1747

erbaute Haus der

bedeutenden hugenottisch-französischen Tuchfärber- und Kaufmannsfamilie von Jean

Tournier |

Durch welche Umstände aber waren diese Leute ausgerechnet nach Calbe gekommen?

Im

katholischen Frankreich wurden die calvinistisch-protestantischen

Hugenotten brutal verfolgt. Die preußischen Könige

versuchten ihr rückständiges Land mit Hilfe der französischen Verfolgten zu

sanieren. Als durch das Edikt von Fontainebleau Ludwigs XIV. am 18.10.1685 das

tolerante Edikt von Nantes (von 1598) wieder aufgehoben wurde und die französischen

reformierten Protestanten erneut verfolgt wurden, erließ Kurfürst Friedrich

Wilhelm schon am 8.11.1685 in Preußen das

Potsdamer Toleranzedikt, in dem allen preußischen Untertanen

Glaubensfreiheit und fremden Einwanderern mit wichtigen Berufen eine Reihe von

Fördermaßnahmen und Vergünstigungen zugesichert wurden. Bald darauf wurden

20 000 hugenottische Glaubensflüchtlinge aus Frankreich und der Pfalz in weiten

Teilen Preußens, auch in Calbe, angesiedelt.

Noch einige Worte zu den Pfälzern,

die in unserer Gegend eine große Rolle spielten und manchmal "Wallonen" genannt

wurden:

In das an Frankreich

grenzende Kurfürstentum Pfalz hatten sich im 17. Jahrhundert viele Hugenotten

geflüchtet, weil Karl Ludwig, der Sohn des unglückseligen "Winterkönigs von

Böhmen", im Westfälischen Frieden 1648/49 die Pfalz erhielt und sie mit

religiöser Toleranz und geistiger Aufgeschlossenheit regierte. Hugenotten wurden

mit Privilegien ausgestattet und brachten das Kurfürstentum rasch zur

kulturellen und wirtschaftlichen Blüte. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg 1688 bis

1697 jedoch erhob Ludwig XIV. von Frankreich Anspruch auf das prosperierende

Gebiet. Bald sah sich der Sonnenkönig aber einer Großen Allianz von Kaiserreich,

England, Spanien, Niederlanden und Savoyen gegenüber. Auf seinem Rückzug wandte

er in der Pfalz die "Taktik der verbrannten Erde" an, um vom frühkapitalistisch

blühenden Land auch seinen Gegnern nichts zurückzulassen. Die Urheber des

Wohlstandes, die inzwischen fast schon "eingedeutschten" Hugenotten, flohen in

Scharen. Da reagierte der preußische Kurfürst am 8.11.1685 prompt (siehe oben),

und die "Pfälzer" fanden in Brandenburg-Preußen eine neue Heimat. (Übrigens: Auch der Gründervater der späteren Magdeburger Grusonwerke, Abraham

Gruson, war ein Pfälzer Emigrant.)

|

|

Stuckarbeiten und Gemälde "Perseus

befreit Andromeda" im 1. Stock des Tournierhauses |

1687 wurden auf Anordnung des

Großen Kurfürsten (Privilegium vom 23.12.) in Calbe sieben pfälzische Tuchmacher

angesiedelt. 1709 kamen die ersten französischen Protestanten, die

hugenottischen Refugiés hierher. 1732 existierten 19 französische und 44

pfälzische Familien in der Stadt. Diese ersten Aussiedler der Neuzeit in Calbe

wurden in einer eigenen "Kolonie" am inzwischen zugeschütteten nördlichen

Stadtgraben (der heutigen Grabenstraße, früher "Koloniestraße")

(vgl. Station 10) angesiedelt und

bestimmten fortan die Geschicke der Stadt maßgeblich mit. Sie waren hier

vorwiegend als Tuchmanufakturisten tätig. Tuch aller Art brauchten die

Preußenkönige vor allem für Uniformen und das gestiegene Modebewusstsein von

Adel und Bürgertum.

Der 1723 nach Calbe gekommene junge Refugiè und

Tuchfärbermeister Jean Tournier

trug wesentlich zur Steigerung der calbischen Tuchproduktion bei und wurde

einer der angesehensten und wohlhabendsten Bürger der Stadt (siehe

Rahmen weiter unten).

Die französischen

Auswanderer brachten auch das entsprechende technische Know-how mit, und nicht

nur das, sie übermittelten auch eine neue Kultur, welche die Preußen noch nicht

kannten: z. B. die "Bock"wurst, die Boulette, den Blumenkohl, einige

Gewürzsorten, die Soße, die Gabel, den Friseur, die Mode, das Parfüm, die

Reinlichkeit, gute Manieren, und ... und ... und, kurz: eine neue, bessere

Lebensqualität.

Aus den Reihen ihrer

hugenottischen Vorfahren gingen auch bedeutende "preußische" Dichter und Denker

hervor, Theodor Fontane war nur einer von

ihnen.

|

|

Stuck über einem Kamin im Tournierhaus |

Ihren reformierten Glauben

durften die Neubürger in der ehemaligen Schlosskapelle ausüben.

|

|

Klassizismus-Türrahmen (möglicherweise

von den Grobes) im Haus Markt 14 |

Die Spannungen

und Streitigkeiten zwischen den reformierten protestantischen Einwanderern und

lutherischen protestantischen Alteingesessenen waren nur die Äußerlichkeiten für

eine tiefer sitzende ökonomische Rivalität. Auch Pfälzer und französische Neubürger traten

untereinander anfänglich noch als Kontrahenten auf. Die hugenottischen Einwanderer, die etwa ein

Achtel der Bevölkerung des 18.Jahrhunderts in Calbe ausmachten, sind bald mit

der Calber "Ur"bevölkerung verschmolzen, manchmal trifft man noch auf ihre,

oftmals eingedeutschten Familiennamen.

Hier die

Geschichte des bedeutendsten calbischen Hugenotten Jean Tournier:

|

Der 1664 geborene Vater, der auch Jean hieß, stammte

aus Beaurepaire (zwischen Lyon und Grenoble) im Dauphiné (heute Isère). Er schloss sich dem „Exulanten“-Strom

der etwa 50.000 Hugenotten von 1685 an, von denen sich 20.000 nach

Brandenburg-Preußen wandten, weil der „Große Kurfürst“ Friedrich

Wilhelm am 29. Oktober das Toleranz-Edikt von Potsdam erlassen

hatte, das den französischen Glaubensbrüdern Sicherheit und

Förderung durch Privilegien zusicherte.

|

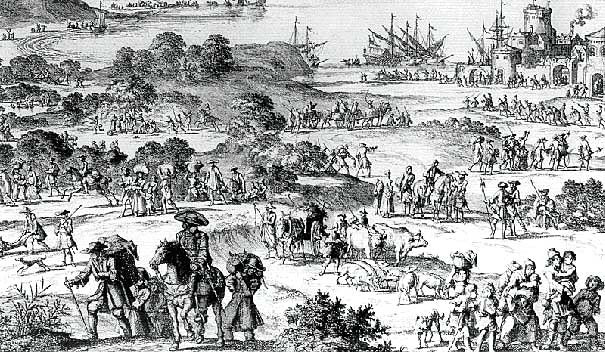

|

|

Exulanten-Strom (Jan Luyken 1696) |

Ende 1685 oder Anfang 1686 kam der 21-jährige Jean

Tournier nach Dessau. Wenig später heiratete der Maitre Teinturier

(Färbermeister) hier die Dessauerin Irene Marie Anthonis.

Am

23.01.1698 wurde in Dessau der Sohn Johann (Jean) geboren.

Um 1700

siedelte die Familie nach Halle/Saale über. Dort wurden die Kinder

Pierre (1703), Marthe llsbeau (1706), Esther (1708), Jeanne Marie

(1710) und Jaque (1713) geboren. Seit 1710 wurde Jean Tournier in

den Akten auch als Marchand (Kaufmann) bezeichnet, ein Zeichen

dafür, dass ihm der für den weiteren Aufschwung der Familie wichtige

Sprung vom Spezial-Handwerker zum Handelskapitalisten gelungen war.

Der älteste Sohn Johann (Jean), der bei seinem Vater

das Tuchfärberei-Handwerk - und wohl auch die Kaufmannsgeschäfte - erlernt hatte, heiratete nach 1720 Anna

Dorothea Rotter. Das Paar zog 1723 nach Calbe, wo 1726 das erste Kind

geboren wurde. Hier begründete Johann Tournier eine Waid- und

Schönfärberei für Tuche, ein bis dahin in Calbe unbekanntes

Spezialhandwerk. 1729, also nur ganz wenige Jahre nach seiner Ankunft

in Calbe, wurde er bereits als Handelsmann und

Gerichtsassessor (später auch „Kolonie-Gerichtsassessor“)

bezeichnet. (Nach

genealogischen Forschungsergebnissen von Herrn Roland Hiller aus

Edemissen, einem Nachfahren der französischen Familie Tournier)

Mit „Kolonie“ war die hugenottische Siedlung nördlich

der heutigen Grabenstraße mit ihrem eigenen Gotteshaus in der

Schlosskapelle gemeint. Wie seine Titel zeigen, hatte auch der junge

Jean den Sprung in die kapitalkräftige Oberschicht geschafft.

1737 begründete er mit Joachim Gerhard Ritter, einem

Pastorensohn aus Quedlinburg, eine Flanellmanufaktur mit dem Recht

des Tuchverlages. Das heißt, Ritter und Tournier durften Wolle und

Rohtuche einkaufen, die Wolle an ärmere Tuchmacher zum Weben, Walken

und Scheren weitergeben und die Tuche nach Verrechnung der

Rohstoff-Auslagen gegen ein (nicht sehr erhebliches) Entgelt von den

Handwerkern wieder abkaufen (vgl. Reccius,

Beiträge zur Geschichte der Tuchmacherei..., S. 20).

Die Ärmeren unter den calbischen Webern - etwa 80

Prozent - waren so auf

den Weg ins Lohn-Proletariat geraten. Unruhen und Protestbriefe an

die preußische Regierung in Magdeburg zeigten, dass die Kaufleute

nicht gerade zimperlich bei der Jagd nach Profit mit den ärmeren

ihrer Handwerks-"Kollegen" umgingen.

In der Ritter-Tournier-Manufaktur wurden Rohtuche

veredelt, in erster Linie gefärbt. Aus den Akten ist zu ersehen,

wie die Handwerksmeister realistischerweise auch eingestanden, dass die manufakturell

erzeugten Tuche von Tournier und Ritter qualitativ hochwertiger als ihre eigenen waren (vgl.

ebenda).

Jean Tournier wurde so reich, dass er sich am Markt

(Nr. 14) eines der prächtigsten Häuser in Calbe erbauen konnte,

dahinter 1742 eine neue große Färberei. Er "erwarb weiterhin noch

vier Häuser und steckte Kapital in andere Unternehmungen. Während

des 7jährigen Krieges schoß er der Stadt 1000 Taler [heute ein

Millionen-Betrag - D.H.S.] zu der vom König befohlenen Zwangsanleihe vor." (Ebenda).

1769 starb seine Frau Anna Dorothea.

Die 1729 in Calbe geborene Tochter Regina Charlotta

heiratete 1746 Johann Ursinus, einen Kaufmann aus Leipzig.

(Nach

genealogischen Forschungsergebnissen von Herrn Roland Hiller aus

Edemissen, einem Nachfahren der französischen Familie Tournier)

1759 (oder 1769? - D.H.S.) setzte sich Jean Tournier zur Ruhe,

wohnte später in der Scheunenstraße 26, wie Einquartierungsnotizen

aus der Zeit der friderizianischen Kriege (vgl.

Station 18) belegen (vgl.

Reccius, Chronik..., a. a. O., S. 80),

und überschrieb das Geschäft, aus dem sich sein Kompagnon Ritter

bereits zurückgezogen hatte, seinem Enkel Johann Friedrich Ursinus.

Dessen Witwe, die Ritter-Tochter Wilhelmine Charlotte, verheiratete

sich in zweiter Ehe mit dem Kaufmann Bernhard Grobe aus Bernburg,

der das Geschäft weiterführte und 1780 das großartige Tournier-Haus

am Markt erwarb (vgl. ebenda).

1791 starb

der Schönfärber und Tuchhändler Jean Tournier im Alter von 93 Jahren. Er war

hier in Calbe zu einem sehr reichen und angesehenen Mann geworden, der von

seinem Vermögen dem Pfarrer der reformierten Gemeinde ein Haus in der

Tuchmacherstraße/Ecke Grabenstraße geschenkt und in der Stadt eine Vielzahl von

bürgerlichen Funktionen innehatte (vgl. ebenda).

Man kann mit Fug und Recht sagen, dass die

Entwicklung Calbes im 18. Jahrhundert zum herausragenden

Tuchproduktionszentrum zu einem großen Teil diesem bedeutenden

Mann zu verdanken ist. |

|

|

|

Ehem. Tournier-Haus und

später zeitweilig das Landratsamt, Scheunenstraße 26 |

Informationen über das inzwischen beseitigte

unechte Erbbegräbnis der Tourniers auf dem Laurentiusfriedhof erhalten Sie an

der Station 20.

Die Grobes wurde neben den

Nicolais die bedeutendste und einflussreichste Tuchfabrikanten-Familie des 19.

Jahrhunderts in Calbe, deren Wirken bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts

reichte.

|

|

Handgemalte Urkunde von 1896 über die

Verleihung des Prädikats "Stadtältester" an

Eduard Grobe, der seit 1872

Wollwarenfabrikant in Calbe war. Seine bedeutende Fabrik befand sich in

der Tuchmacherstraße. Als Motto steht das Schiller-Zitat zu lesen:

"Arbeit ist des Bürgers Zierde." Ganz dem neuen imperialen Gefühl

entsprechend, links die gewappnete und planende Germania. Oben: das

neue Rathaus, unten: die neue Prinz-Wilhelm-Brücke. Die Putten auf der linken Seite schütten

übrigens Calber "Bollen" aus. (Reproduktion nach dem Original in der

Heimatstube) |