8. In der Ritterstraße (ehemals:

"Herrengasse") auf der Westseite - hinter der ehemaligen

Volksschule (vgl. Station 7) - befand sich ein

Rittergut. Das

Herrenhaus existiert noch. Vor 50 Jahren waren hier am Türportal ein Wappen

der Ritter von Ha(c)ke und eine Inschrift zu sehen.

Dieses ehemalige

Rittergut steht auf einem Gelände, wo in etwa im 9.Jahrhundert der "Königshof" zu finden war.

K. Herrfurth hat Indizien dafür gefunden, dass sich das Zentrum des Hofes ca.

220 Meter weiter südlich, an der heutigen Kuhgasse befand (s. drittfolgender

Absatz).

Diese Königshöfe bildeten die

wirtschaftliche Grundlage des Königtums. Der nächste Königshof von Calbe aus

liegt in Frohse. Im mittelalterlichen Deutschland gab es noch keine Hauptstädte.

Die Könige, auch die Kaiser, zogen von einem Wirtschaftshof zum anderen, wobei

sie meist in den Wintermonaten dort blieben und im Sommer mit einem großen

Hofstaat und vielen Bewaffneten reisten. So wurden einige Königshöfe auch zu

politischen Zentren, sie wurden besonders ausgebaut, und die Pfalzen entstanden.

Natürlich hatten die Könige auch Lieblingspfalzen, wo sie sich besonders gern

und öfter aufhielten, z. B. Aachen, Goslar oder Magdeburg. Der Schutz und die

besondere Förderung dieser Pfalzen durch die Herrscher schufen günstige

Voraussetzungen für die Entwicklung bedeutender Städte. Es gibt jedoch keine

Quellenbelege oder Bodenbefunde dafür, dass der Königshof in

Calbe den Schritt zur Pfalz schaffte.

Die Verwaltung eines solchen

Königshofes wurde von einem "maior" (Meier) bzw. Grafen für die Zeit, in der

sich der König oder Kaiser nicht in der Pfalz bzw. im Königshof aufhielt,

wahrgenommen. Dieser Meier hatte die Aufgabe, die Abgaben der hörigen Bauern

einzutreiben und die Fronarbeit auf dem Königsgut zu organisieren. Bei

Kriegszügen dienten die Königshöfe zur Bergung des eigenen Heeres, also als

"Her-berge". Deshalb waren sie auch stark mit Gräben und Palisaden befestigt und

ständig mit Verpflegung für eine militärische Einheit für zwei Tage ausgerüstet.

Ein solcher Königshof war für damalige Verhältnisse recht groß, etwa ein Achtel

bis ein Viertel Quadratkilometer im Rechteck. Darin befanden sich das

"Herren"-Haus, das Back-, und das Brauhaus, die Scheunen und Ställe sowie der

Brunnen.

|

Über die Frage, welche die Taufkirche des karolingischen oder

ottonischen Königshofes war, gehen die Meinungen auseinander. Die einen Forscher

favorisieren die Hauptkirche der Stadt, die St.-Stephani-Kirche, die anderen

denken an eine nicht mehr existierende, jedoch noch im 18. Jahrhundert

nachweisbare kleine Kirche, die St.-Johannis-Baptistae-Kirche. Die Indizien K.

Herrfurths für eine Kirche Johannes des Täufers scheinen mir durchaus

einleuchtend zu sein. Er führt in einem Beitrag in "Burgen und Schlösser in

Sachsen-Anhalt" (vgl. Herrfurth, Königshof und

Kaufmannssiedlung..., a. a. O., S. 7 ff.) folgende

Fakten an:

1.

1986 wurde Ecke Ritterstraße (damals Straße der Opfer des Faschismus)/Kuhgasse

ein baufälliges Wohngebäude abgetragen. Dabei barg man einen Hausstein des Magisters

Georg Bölau (Belau) von 1667. Nach Aussage Beteiligter wurde auch eine sehr

alte Gebäudemauer mit einer Art Kirchenfenster gefunden, die jedoch undokumentiert beseitigt

wurde. Eine

Einwohnerliste von 1682 führt als Nachbarn des Magisters Bölau einen "Hans

in der Capelle" auf. Auf einem Stadtplan der

Hävecker-Chronik von 1720 ist diese Kapelle noch

eingezeichnet. Ein Vergleich der Calber Abgaben- bzw. Steuerlisten des Mittelalters und der

frühen Neuzeit führt zu dem Schluss, dass es sich bei dieser Kapelle um eine

Kirche Johannes' des Täufers handelte. Diese aber wird öfters mit einem großen

Hof in Verbindung gebracht. So ist u. a. im Stadtbuch Calbe (Landesarchiv

Magdeburg Cop. 406b) für das Jahr 1510 die Rede von der "Kirche und Kapelle

Sancti Johannis Baptistae in unserer Stadt gelegen am großen hoffe". 1777

wurde dieser "Hof mit der ehemaligen Johanniskapelle" noch der abgabefreie "Erbzinshof

des Vizedominats zu Magdeburg" genannt (vgl. Reccius,

S. 80).

2. Das bezeichnete

Gebiet liegt am südlichen Rand und am höchsten Punkt des ältesten Stadtgebietes.

3. Das Patrozinium

Johannes´ des Täufers macht eine frühe Kirchenentstehung wahrscheinlich, da es

sowohl für die karolingische als auch für die ottonische Zeit geradezu typisch

ist.

|

Schon zur Zeit der Karolinger waren

entlang der Elbe-Saale-Linie verstärkt solche Königshöfe und Pfalzen angelegt worden, so dass

angenommen werden kann, dass dieser Königshof in caluo (=calvo) schon seit dem

9. Jahrhundert existierte. Erfahrungsgemäß bildeten sich in der Nähe solcher

Königshöfe sehr bald Siedlungen heraus, aus denen Städte wurden. So konnten z.

B. die Heerstraßen der fränkischen Krieger auch als Handelsstraßen genutzt

werden. Zum Königshof kam wahrscheinlich eine Burg, 300 Meter weiter südlich

gelegen, hinzu, so dass sich die Siedler, meist Handwerker und Händler, relativ

sicher fühlen konnten.

Diese so genannte

Sudenburg (vgl. Station 21) muss aber durchaus nicht eine stolze Burganlage in unserem heutigen

Wortsinne gewesen sein, es könnte sich auch um einen befestigten, geschützten

Platz für die Stadtbewohner gehandelt haben, zumal bis jetzt noch keine

als solche identifizierten Reste

eines Burggebäudes gefunden wurden ("Burg" kommt von "bergen", "verbergen".)

Den frühen Siedlern mag nicht

nur die politisch und wirtschaftlich günstige Position, sondern auch die

"liebliche Auenlandschaft" gefallen haben. Selbst noch zu Beginn des 18.

Jahrhunderts schwärmte der Chronist Hävecker: "Es lässet sich allhier bequemlich

genug wohnen, weil der Circul [Horizont] nicht mit allzu groben Dünsten, wie

sonst vieler Orten geschieht, verdunkelt, sondern mit einer gesunden angenehmen

Luft temperieret wird. So ist auch hier kein ungesundes und Unfruchtbarkeit

verursachendes Wasser... Denn auf der Seite gegen Mittag, Abend und Mitternacht

sind die tragbaren Felder zur Saat für die Menschen und die grünen Auen und

Anger zur Weide für das Viehe..." (Hävecker, a. a. O.,

S. 3) [Zur fruchtbaren Magdeburger Börde s. a.

Station 15.]

Caluo gehörte in frühfeudaler Zeit zum sächsischen

Nordthüringgau. Die Sprachgrenze zwischen Platt- und Hochdeutsch verlief damals

noch bedeutend südlicher als heute. Die höhere Amtssprache war nur noch selten das

Neulateinische, das Volk und die niederen Beamten sprachen und schrieben bis zum

Ende des 15. Jahrhunderts ein reines Niederdeutsch, wie die Quellen belegen.

Der Umbruch vom Nieder- zum Hochdeutschen zeigte sich in einer

Erbteilungsurkunde von 1489, die schon mehrheitlich hochdeutsche Lautbilder

aufwies (vgl. Reccius, S. 30).

Ein Vergleich zwischen der Willkür (selbst gegebene Stadtordnung - s. Station

2) von 1450 und 1525 führt deutlich den

Sprachumbruch vor Augen.

Ein Artikel lautete 1450:

"Vortmer vorbeiden

de Herren, dat

neymant dorschen laten

bii Lechte, yd sii in Huse

edder in Hove, by

eyner Mark."

1525 lautete der gleiche Artikel:

"Es sal auch nimants bey

Lichte dreschen lassen,

in Scheunen, Hauße

odder Hoffe, bey

eynner Margk."

(Reccius, S. 34)

In der letzteren Version wird bereits die hochdeutsche Lautung sichtbar.

|

|

|

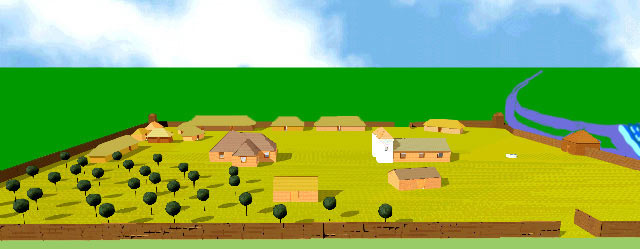

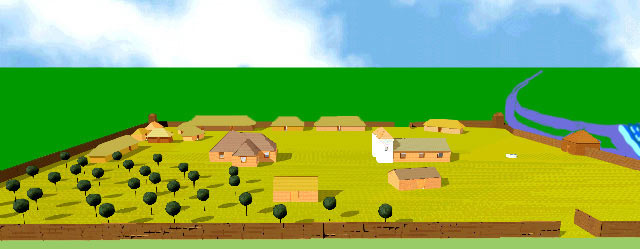

So könnte der Königshof calvo mit

Herrenhaus (Mitte links), Stephani-Basilika (Mitte rechts) und Mühle

(rechts), wenn man nach Norden schaute, ausgesehen haben, wenn man von

der Meinung ausgeht, die St.-Stephani-Kirche hätte im Zentrum

des Königshofes gestanden. (Computer-Simulation) |

Da der Königshof

etwa seit

dem 9.Jahrhundert existierte, wird auch die erste Siedlung caluo schon

zwischen 800 und 850 zu finden gewesen sein. Die nahe dabei stehende St.-Stephani-Kirche, die

wahrscheinlich die Hauptkirche der Burgwardsiedlung darstellte, wurde ohne Zweifel durch den Halberstädter Bischof Hildegrim(m), der

827 starb, gestiftet.

|

|

|

Ansicht von

Osten - im Vordergrund die Mühle - Brunnen (dahinter) , Vorratshäuser

und Befestigungsanlagen waren überlebensnotwendig. Für diese Lageversion

spricht allerdings, dass die so wichtige Mühle Bestandteil des

Königshofes gewesen wäre. |

|

|

|

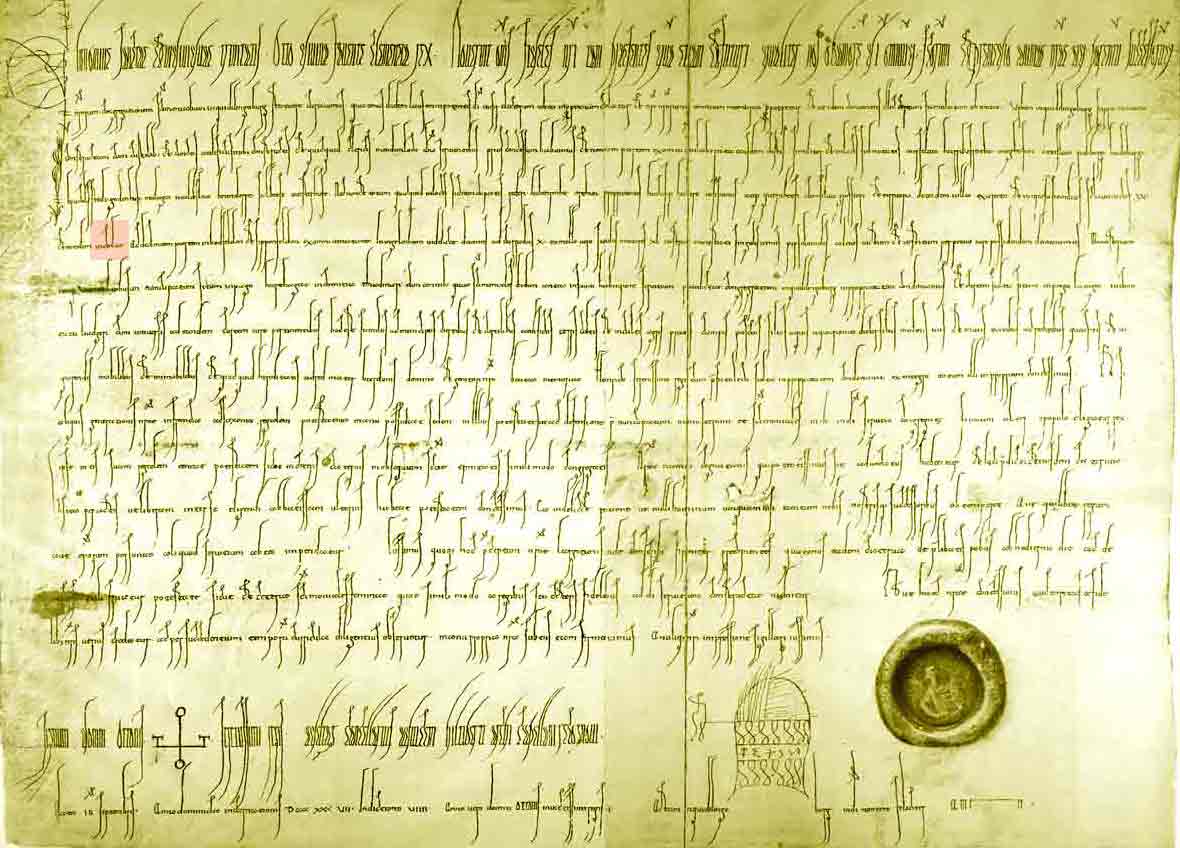

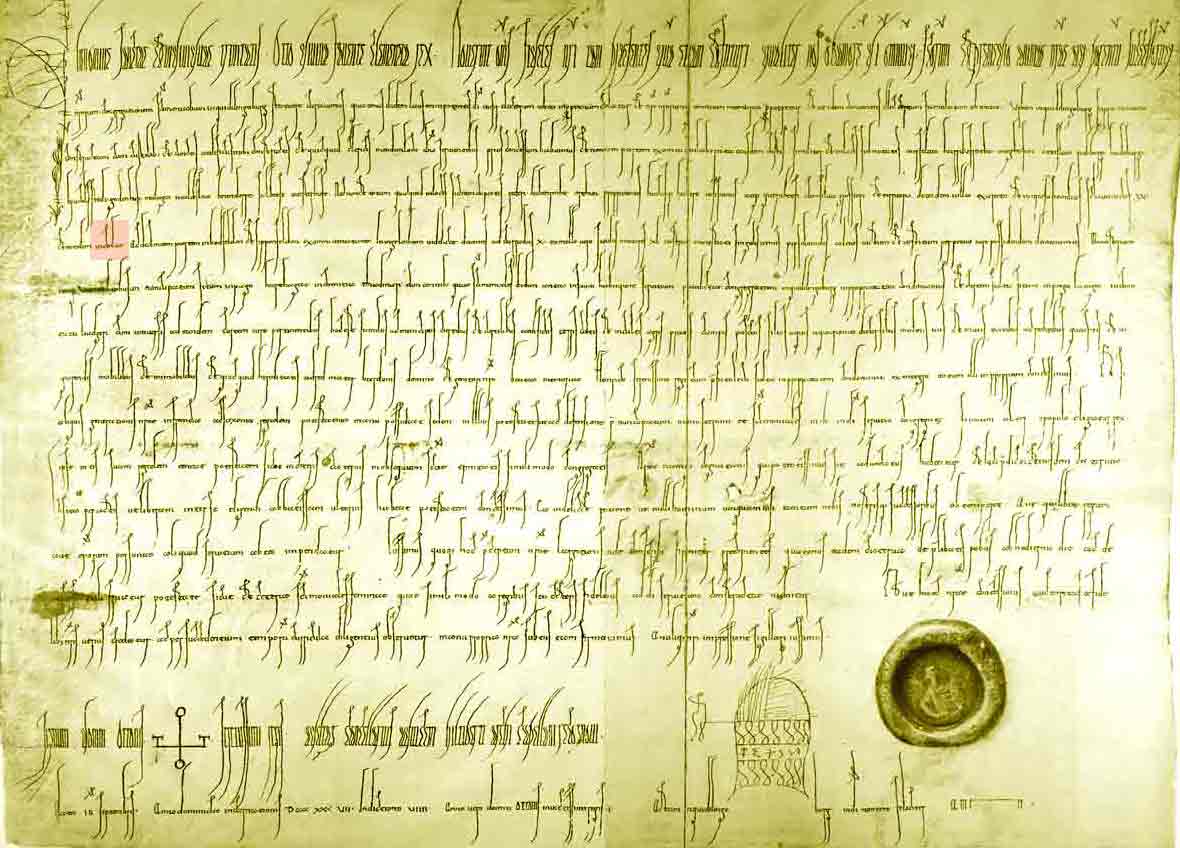

Die Urkunde vom 13. September 936 |

Ausschnittvergrößerung mit den karolingischen Minuskeln "in caluo" (s.

rosa Markierung linkes Bild) |

Urkundlich erwähnt wurde caluo (lat. calvus =

kahl, mittelhochdeutsch kalwe = kahl) erstmals am 13. September 936, als Otto I.

das Servatii-Nonnen-Stift in Quedlinburg, in dem seine Tochter Mathilde

Äbtissin wurde und wo sein Vater Heinrich I. begraben lag, mit Grund und Boden

u. a. in Mühlingen und 15

slawisch-wendischen Familien in Calbe und Frohse belehnte.

Der Inhalt der in

Kanzleilatein und karolingischer Minuskelschrift verfassten und geschriebenen

Urkunde ist folgender:

Otto I. gründet zu seinem und seiner Eltern und Nachfolger Seelenheil das

Kloster zu Quedlinburg [gemeint ist das St.-Servatius-Nonnenkloster], bestimmt

zu dessen Ausstattung die Burg auf dem Berge daselbst mit ihren Baulichkeiten

und den dortigen Klerikern bisher gemachten Schenkungen, den neunten vom

Erträgnis des Hofes daselbst sowie von Marsleben [nördlich von Quedlinburg,

später Wüstung], Harkerode [?, eventuell Harzgerode] und von 11 anderen Orten,

darunter Mühlingen [mulingo], Westerhüsen [uuesterhuse- heute Stadtteil von

Magdeburg] und Beyendorf [südlich von Magdeburg], seinen Besitz zu Rieder, Hebenrothe [unbekannt], Orda und Quarnbeck (später

Wüstungen östlich und südlich von Quedlinburg), 15 Familien höriger Wenden

[Slawen] zu

Frohse [heute Ortsteil von Schönebeck/Elbe] und

Calbe,

den Jagdzehnt zu Bothfeld und Siptenfelde, Wein- und Honiggeld zu Ingelheim, das

Kloster Wendhausen im Harzgau in der Grafschaft Thiadmars mit dessen ganzem

Besitz, den durch Erbschaft von Adred, der Mutter Bardos, an König Heinrich

übergegangenen Hof Soltau im Leinegau in der Grafschaft Liudgers mit allem

zugehörigen Besitz, stellt dasselbe unter den Schutz und die Gewalt des

jeweiligen Königs, behält aber, wenn nicht mehr jemand seines Geschlechtes in

Franken und Sachsen den Königssitz innehabe, sondern ein anderer vom Volk zum

König erwählt werde, die Vogtei dem jeweiligen Familienoberhaupt seines

Geschlechtes vor, gewährt den Nonnen freies Wahlrecht und Befreiung von den

Leistungen an Könige oder Bischöfe und sichert ihnen alle herkömmlich Rechte,

die ähnlichen Klöstern verliehen worden sind.

|

|

|

Nach den Indizien von K. Herrfurth

(s. Text oben)

hätten bei einer Sicht von Norden zwei Kirchen das Bild dominiert: die

Kirche oder Kapelle Johannes´ des Täufers innerhalb des Königshofes

und die etwa 220 Meter weiter nördlich gelegene Stephanskirche als

Hauptkirche des Burgwardbezirkes. |

Schon kurz nach seiner Kaiserkrönung gab Otto I. 965 den Königshof

(curtis regia) in Calbe auf

und belehnte das Mauritius-Kloster in Magdeburg, das Kloster seiner

Lieblingspfalz, damit.

Da in späteren Jahren von einem adligen Freihof an ungefähr der gleichen Stelle

die Rede ist, ist anzunehmen, dass zunächst einmal Ministerialen (Dienstmannen)

auf dem Gut eingesetzt wurden, die dem Erzbistum verpflichtet waren.

Ministerialen waren

in karolingischer und salischer Zeit Unfreie, also

Hörige und Leibeigene,

die während der Konsolidierung des Feudalismus eine bedeutsame Stütze der Krone

und des Hochadels als Hofangestellte, Staatsbeamte oder Krieger wurden. Da sie

anfangs noch keine Vasallen wie die adligen Ritter, die Berufskrieger des Mittelalters,

waren, besaßen sie auch noch keine erblichen Güter. Das bedeutete eine festere

Bindung an ihre Herren. Besonders die Kirchenfürsten setzten beim Landesausbau

im 11. und 12. Jahrhundert gern und verstärkt unfreie Dienstmannen ein. Auf dem

ehemaligen Königsgut calvo und nachmaligen Kirchengut des Erzstifts Magdeburg

haben demnach anfänglich durchaus "dinestliute" des Erzbischofs ihren

Verwaltungs- und Kriegsdienst getan. Langjährige Forschungen über die

Ministerialität des Erzstifts Bremen geben uns, wenn wir analoge Schlüsse ziehen,

interessante Hinweise für das Erzstift Magdeburg.

Das Werk "Ritter und

Knappen zwischen Weser und Elbe" von Hans G. Trüper zeigt, dass der Aufstieg der

Ministerialen, übrigens im gesamten Heiligen Römischen Reich nur im deutschen

Bereich geschehen, einer der faszinierendsten Vorgänge des deutschen

Mittelalters war: Aus diesen meist unfreien Dienstmannen, die bewaffnet und

beritten für Könige, Herzöge und andere Herren stritten, wurden kampfkräftige,

selbstbewusste Ritter und Knappen, oftmals schließlich einflussreiche

Landadelige mit Grundbesitz.

Im Erzstift Bremen entstand die Ministerialität im 11. Jahrhundert, zur Zeit von

Erzbischof Adalbert (1043-1072), und schon bald waren Ministerialen die

wichtigsten Herrschaftsträger des Erzbischofs: Sie stellten nicht nur das Gros

des mittelalterlichen stiftsbremischen Ritterheeres und die Mannschaften der

erzbischöflichen Burgen, sie hatten auch die Hofämter (Mundschenk, Truchsess,

Kämmerer und Marschall) des Erzbischofs inne. Als Meier (villici) verwalteten

sie die erzbischöflichen Haupthöfe, als stadtsässige Ministerialen (burgenses)

die erzbischöfliche Residenz. Ministerialen waren als Vögte die wichtigsten

Verwalter des Erzstifts. Sie besetzten die Positionen der Zöllner, Münzer und

Wechsler und stellten in den Städten den überwiegenden Teil der frühesten

Ratsfamilien (vgl. Trüper, a. a. O.).

Wie war es zu diesem

frappierenden Aufstieg gekommen?

Die unfreien

Dienstmänner bildeten nicht nur die verlässliche Kerntruppe und Masse der

fürstlichen Streitmacht, sie waren auch die loyalen Hofleute und vertraten als

Beamte den Rechtsstandpunkt ihres Herren im Lande. Allmählich strebten auch

immer mehr Freie und verarmte adlige Vasallen (Ritter) nach solchen zwar

unfreien, aber sicheren und einträglichen "Posten". Während des

Investiturstreites (1075-1122) konnten die Ministerialen entscheidend ihre

Position festigen. Sie brachten ihre Herren objektiv in Abhängigkeit von ihnen,

denn ihr Einfluss war häufig das einzige sichere und kontinuierliche Element

fürstlicher, besonders aber kaiserlicher Herrschaft. Auch konnte ihre Stellung

dank der geleisteten Dienste nicht mehr rückgängig gemacht werden. Oftmals

entwickelten diese Unfreien mehr Standesbewusstsein als die alteingesessenen

edlen Ritter. "Die Grenzen zwischen freien Rittern und den Ministerialen

verschwammen allmählich; die Dienstgüter der Ministerialen, auf deren Grundlage

sie ihren Lebensunterhalt bestritten, wandelten sich von nicht vererbbaren

Dienstlehen in erbliche Lehen" (Microsoft® Encarta® Professional 2002). Ab dem

13. Jahrhundert zählten die Ministerialen zum niederen Adel, sie waren auch

adlige Ritter geworden.

Aus dieser Schicht stammten auch

die seit dem 12. Jahrhundert in den Ratsakten - meist als Zeugen - auftauchenden Adligen, die

mit dem "adlichen großen Hoffe" in Verbindung gebracht werden: Dienstmann

Dietrich von Calbe (1105), Dienstmann Dietrich von Hachen (1162) (erster Hinweis

auf einen Ministerialen "von Haken), Dienstmann Hugold von Calbe (1185),

Dienstmann Alexander von Calbe (1202), Richard von Calve (1242), Ritter Johannes

von Calbe (1263), Ritter Konrad und Rodestus von Calve (Vater und Sohn) (1271).

Zwei dieser genannten Dienstleute hatten es sogar bis zum "villicus" bzw.

"Vogt", d. h. Gutsverwalter gebracht: Dietrich (1105) und Johannes (1263) (vgl. Reccius,

Chronik..., a. a. O., S. 6 ff.).

Übrigens weist auch der erste Name der jetzigen Ritterstraße auf die Leute hin,

die dort vor tausend Jahren ihren Dienst versahen: "Herrenstraße" oder

"Herrengasse". Als "Herren" bezeichnete man im Mittelalter die Angehörigen der

untersten Stufe der feudalen Herrschaftsstruktur. Danach folgten aufwärts die

adligen Ritter, die Grafen usw. Obwohl ein Dienstmann selbst juristisch unfrei

war, war er doch "Herr" über die ihm untergebenen Hörigen und

Leibeigenen und wurde als solcher angeredet.

(Zu Beginn des

14. Jahrhunderts war es dann für einen befestigten Hof der Erzbischöfe innerhalb

der rasch anwachsenden Stadt zu eng geworden, und unter Burchard (Burghard) III.

begann man 1314 mit dem Bau einer Veste am nordöstlichen Rand der Stadt. Dort

saßen nun die erzbischöflichen Vögte, und von dort aus wurde ein Teil der

landesherrlichen Regierungsgeschäfte getätigt. Vgl.

Station 11)

15.

Jahrhundert:

Ein Zweig der von Hackes aus

dem Merseburgischen bekommt das Burggut (Rittergut) Calbe zum Lehen. Es heißt

dazu bei Mülverstedt im "Neuen Siebmacher":

"Im Stiftsgebiet von Merseburg sind zwei altritterliche Geschlechter dieses

Namens zu unterscheiden, von denen die Adelslexicographie nichts Bestimmtes oder

Sicheres anführt, sondern vielmehr sie und ihre Güter mit andern Familien

gleichen Namens untermischt. Das grössere und angesehenere schon seit Anfang des

14. Jahrh. urkundlich nachweisbare hatte namentlich zu Oberthau, Kitzen und Kl.

Dölzig Jahrhunderte lang Grundbesitz und zweigte sich im 15. Jahrh. auch nach

Calbe a/S. auf einem dortigen Burggut im Erzstift Magdeburg ab."

(Aus: HACKE VI, merseburgisch, in:

Ausgestorbener Preussischer Adel, Provinz Sachsen (exl. der Altmark) / bearb.

von G. A. v. Mülverstedt, in: J. Siebmacher's großes und allgemeines Wappenbuch

; 6,6, Nürnberg 1884.

1451 schreibt die Willkür (selbst gegebene Stadtordnung - s. Station

2) vor, dass keiner einen eigenen Viehhirten besitzen

durfte (vgl. Reccius, S. 27). Dieser Artikel in der

Willkür ist wiederholter Streitpunkt mit den Rittergutsbesitzern bis in die

Neuzeit gewesen. Hävecker konstatiert dazu: "Keiner von Adel oder welcher solche

Güter gepachtet hat, ist befugt gewesen, einen eigenen Hirten zu halten, sondern

muß sein Viehe unter die allgemeine Hut treiben." (Hävecker,

S. 29)

1459 ist das Schloss Calbe noch zu klein, dass sich verschiedene wichtige

Verwaltungsämter laut einem Nachlassverzeichnis noch außerhalb desselben

befinden. Reccius vermutet die Vogtei im Rittergut (vgl.

Reccius, Seite 28).

1500 bestraft !!! der Konvent der 12 Bauermeister Simon

Hake mit der Zahlung von 100 Gulden !!!, weil "er in seiner Gewalt

excedierte" [über seine Machtbefugnisse hinausging - D. H. St.] (vgl.

Hävecker, S. 21). Der Konflikt zwischen den adligen

Grundbesitzern und den stadtbürgerlichen Kräften tobte schon seit langer Zeit

(vgl. Station 2 - wird

demnächst in diese Station eingearbeitet).

1511 belehnt Erzbischof Ernst (vgl. Seite

4 und 5) den

ritterbürtigen Amtmann Simon Ha(c)ke (1498 -1520) mit dem Freihof

innerhalb der Stadt (vgl. Reccius, S. 32.).

1541 haben die von

Ha(c)kes am rechten Torpfeiler der Einfahrt zum Freihof, Ritterstraße 1, ihren

Namen und ihr Familienwappen anbringen lassen, das noch bis Anfang des 20.

Jahrhunderts dort zu sehen war. Auf einer kleinen Steinplatte konnte man die

Inschrift "Otto und Jacob, die Peusten genannt. Haken" lesen. Ein

Wappenschild darunter zeigte das Wappen der Familie von Hacke: einen Helm

mit Helmdeckel und Zier mit der Zahl 1541 an der Spitze sowie einen Schild.

Dieser trug einen Schrägstrich mit drei glockenartigen Figuren. Auch dieser

Wappenstein befand sich am rechten Torpfeiler (nach: Unterlagen des Institutes

für Denkmalpflege, Halle). Bei der Umgestaltung der

St.-Stephani-Kirche im Jahr 1866 kam auch der Grabstein eines weiteren Simon

Hacke ans Licht, eines 1581 bis 1584 regierenden Schlosshaupt- und Amtmannes.

Die Grabsteine sind heute nicht mehr sichtbar (vgl.

Station 5); deshalb ist die Veröffentlichung

der Inschriften durch Max Dietrich verdienstvoll. Der Text lautete: "Anno dm.

[Zahl unleserlich] an de tage Johannis Baptistae ist in Gott verstorben der

gestrenge und veste Simon Hacke, hat ob den 3 : jar altz ey getrewer amptman hyr

tzu Calbe geregirt. Dem Got gnade." (Dietrich, Calbenser

Ruhestätten, S. 5)

1568

verleiht ein Lehnbrief für Jacob und Caspar Hacke den Freihof zu Calbe mit immer

wieder in den Dokumenten auftauchenden 3 Hufen

Landes, den Freihof Zuchau sowie die damit verbundenen Abgaben der

erbuntertänigen Bauern und Häusler (vgl. Reccius, S.

33). Diese 3 Hufen (ursprünglich Königshufen)

sind ein Indiz für den ministerialen Ursprung des Gutes (vgl. Kleine

Enzyklopädie - Deutsche Geschichte, Leipzig 1965, S. 719). Typisch für die Zeit

der feudalen Wirtschaft ist, dass durch ständig wechselnde Besitzverhältnisse

aufgrund von Erbschaften, Heiraten und auch Eroberungen ein verwirrender

Flickenteppich der verschiedensten Besitztümer entstanden war, wie er sich uns

auch in solchen Lehnbriefen zeigt. Dieser Zustand war wiederum eine Ursache für

immer erneute Gewalt und Kriege. Erst in der späteren Neuzeit, als sich

der Begriff Rittergut in Preußen durchgesetzt hatte, legte man aus

ökonomisch-technischen Gründen mehr Wert auf größere zusammenhängende Flächen,

was wiederum mit dem tragischen Vorgang des "Bauernlegens" verbunden war. (Wer

sich genauer mit dem ständig wechselnden "Flickenteppich" beschäftigen möchte,

dem wird die Reccius-Chronik empfohlen.)

1592 Dem Junker von

Hacke wird von Seiten der "Sechsmänner" (vgl. Station 2)

vorgeworfen, entgegen der "Willkür" (Stadtordnung) eigene Hirten zu halten (vgl.

Reccius, S. 41).

1595 verkaufen die von

Ha(c)kes, die etwa zweihundert Jahre im Besitz des Rittergutes Calbe waren,

dieses an das Herren-Geschlecht derer von Ingersleben (vgl. Reccius,

S. 44).

1601 Hävecker schreibt über den Verkauf des adligen Freihofes für 9000

Taler an Carl von Ingersleben (vgl. Hävecker,

S. 80). In der Leichenpredigt für Magdalena von Ingersleben heißt ihr Vater

aber: Hans von Ingersleben. Da dem 80jährigen Chronisten Hävecker nachweislich

ab und zu Ungenauigkeitsfehler unterliefen und möglicherweise auch der Lapsus

bei einem Schreiber der Ratsakten zu suchen sein könnte, ist dem Wortlaut der

gedruckten Leichenpredigt eher zu trauen. Die Angehörigen werden sicherlich

Unwahrheiten nicht geduldet haben. Danach wäre seit 1601 Hans von Ingersleben

der Besitzer des Rittergutes Calbe gewesen. Bald danach muss er gestorben sein.

1604 heiratet der wahrscheinlich jüngere Joachim Balthasar von Haugwitz

die 41jährige Ingersleben-Tochter, Magdalena, und hat mit ihr einen Sohn,

Christian

Friedrich.

Magdalena stirbt 1611.

1614 erneute Heirat des Witwers Joachim Balthasar von Haugwitz mit der jungen Sophie von Veltheim, der

Tochter des Schlosshauptmannes Günzel von Veltheim.

(Das Jahr der

Hochzeit erfahren wir aus einer Aktennotiz:

1614 ersucht der Schlosshauptmann Günzel (Guntzell) von Veltheim den Rat, zu

gestatten, dass der neue Wirt vorm Schlosstor anlässlich seiner Tochter Hochzeit

Zerbster Bier ausschenken darf. Der Rat lehnte das zunächst mit allerlei

Begründungen ab, gab aber schließlich doch unter Maßgabe einer einmaligen

Ausnahme seine Zustimmung. Offensichtlich wollte man es sich nicht mit zwei

schwierigen Adelsgeschlechtern - der Bräutigam war der Rittergutsbesitzer

Balthasar von Haugwitz - verderben. Mit dem Schlosshauptmann Günzel

von Veltheim hatte es 1599 ein schweres Zerwürfnis gegeben, als Bürgermeister

Wilke und Ratsschenk Brune hinterhältig auf Hoheitsgebiet des Schlosses gelockt

und anschließend ins Gefängnis geworfen worden waren (vgl.

Reccius, S. 42).)

Die Familie von Veltheim stammt vom Rittergut Harbke.

1622 wird Joachim

Balthasar und Sophie eine Tochter von großer Schönheit, Anna Margareta, geboren.

1624 hat Joachim Balthasar von Haugwitz Streit mit dem Rat der Stadt,

weil er sein Vieh nicht zusammen mit dem Vieh der Bürgerschaft von städtischen

Viehhirten hüten lassen will, wie es bisher immer üblich war. Eigene Hirten zu halten, begründet von Haugwitz damit, dass der Stadthirte

schon Rittergutvieh umkommen lassen oder verletzt zurück geführt habe. Wenn

dieser Missstand abgeschafft werde, wollte er sein Vieh auch wieder mit dem der

Bürgerschaft austreiben lassen (vgl. Reccius, S. 48).

1626 Joachim Balthasar von Haugwitz stirbt „frühzeitig“ in Brandenburg

und kann, durch die Kriegswirren bedingt, nicht in Calbe beerdigt werden (vgl.

Leichenpredigt auf seinen Sohn Christian Friedrich. Wenn in der

Leichenpredigt das Wort „frühzeitig“ gebraucht wird, dann nicht so, wie wir das

heute manchmal meinen, nämlich aus der Sicht der liebenden Hinterbliebenen.

Damals hieß „früh“ ohne Vorankündigung und ohne kirchlichen Beistand. Es könnte

also der Tod durch eine Seuche oder durch Kriegsgewalt gemeint sein.)

Nach Anna Margaretas Selbstbiographie war sie beim Tod des Vaters 4 Jahre alt,

was uns auf das Jahr 1626 verweist.

1630 Bei dem

verheerenden Massaker der Kaiserlichen am 22./23. September in Calbe sterben

auch noch die Mutter und vier Geschwister. Barmherzige Menschen bringen

die achtjährige Waise Anna Margareta nach Egeln (ca. 25km von Calbe entfernt) in

ein Zisterzienserinnen-Kloster. Anna Margaretas etwa 25jähriger Halbbruder

Christian Friedrich ist zu jener Zeit sicherlich als Offizier unterwegs.

Als er 1656 stirbt, ist er im Range eines Hauptmanns. Auf alle Fälle

übernimmt Christian Friedrich, vielleicht aber erst nach Kriegsende, das

verwilderte Rittergut. (Anna Margareta heiratet 1640 im Feldlager

bei Saalfeld den schwedischen Generalmajor und späteren Reichsmarschall Carl Gustav Wrangel und wird mit ihm

allem Anschein nach glücklich.)

Christian Friedrich von Haugwitz, nunmehr Besitzer des Rittergutes, heiratet

eine adlige Dame von Werdensleben (vgl. Hävecker,

S. 80). Ihre zwei Kinder, die nach der schönen Tante Anna Margarethe bzw. nach

dem berühmten Onkel Karl Gustav genannt worden waren, sterben schon im Alter von

2 Jahren bzw. 9 Monaten, wie Gruftinschriften unter dem Chorraum der St.-Stephani-Kirche belegen (vgl.

Rocke, a. a. O., S.97).

1656 stirbt Christian Friedrich von Haugwitz ohne Erben. Hävecker

schreibt, dass mit Christian Friedrich „… die von Haugwitze, …, so viel derer im

Ertz-Stifft Magdeburg gewesen sind, … gantz ausgestorben“ seien. (Er meint

natürlich nur die männlichen Erben, bezogen auf das Magdeburger Land.)

1665 „…hat dasselbige Gut Matthias von Schlegel, Schwedischer Major,

theils durch Heyrath mit der Wohlgebohrnen Hauchwitzischen Wittben … theils

durch Kauff an sich gebracht …“. (Da durch die Bestimmungen des Westfälischen

Friedens große Teile Norddeutschlands unter schwedischer Herrschaft standen,

waren viele deutsche Adlige gezwungen, in die Dienste der Besatzungsmacht zu

treten. Deshalb war wohl von Schlegel schwedischer Major geworden. Die

Vormachtstellung Schwedens im norddeutschen Raum ging erst zu Ende, als

ausgerechnet ein Schwager Schlegels, nämlich der Witwer Anna Margaretas, Karl

Gustav Wrangel Graf von Solms

[auch: Salmis], am 25.6.1675 die wirklich historische Schlacht bei Fehrbellin

verlor und damit der Weg zum Aufstieg der neuen Großmacht Preußen geebnet war.)

1684 stirbt das Ehepaar von Schlegel kinderlos (vgl.

Hävecker, ebenda). Das Rittergut fällt an die

kurbrandenburgische Krone, die erst vor 3 Jahren das ehemalige Erzstift

Magdeburg nach den Bestimmungen des Westfälischen Friedens zugesprochen bekommen

hatte.

1685 erwirbt der

Syndicus Johann Friedrich Reichenbach das Rittergut vom kurbrandenburgischen

Staat "erbkauffsweise samt allen Pertinentien [Zugehörigkeiten -

D.H.St.] und zugehörigen Gerechtigkeiten, Aeckern, Wiesen und Garten" (Hävecker,

ebenda). Demnach besaß der in den Adelsstand erhobene (vgl. FamilySearch) von

Reichenbach sowohl das beachtliche Rittergut als auch den stolzen Lemmerhof.

Er hatte 1666 in Leipzig studiert, wurde am 29.4.1675 in Calbe als Syndicus

vereidigt und hier 1708 von der königlich-preußischen Regierung als

Bürgermeister eingesetzt. 1710 stirbt Johann Friedrich Reichenbach

(Recherchen von K. Herrfurth).

1694 wird das

Rittergutshaus der Reichenbachs in der Ritterstraße 1 durch eine Feuersbrunst

vernichtet

1715 lässt die Witwe des Johann Friedrich Reichenbach, Anna Katharina,

geborene Fiedler, das Rittergutshaus neu aufbauen. Anlässlich der Fertigstellung

und Einweihung des neuen Hauses wird zur Erinnerung am linken Torpfeiler der

Einfahrt zum Rittergutshof eine in lateinischer Schrift abgefasste Inschrift mit

17 Zeilen angebracht. Der Text lautet übersetzt:

|

|

|

Fotografie der Inschrift von 1715 (nach:

Archiv des Institutes für Denkmalpflege Halle) |

"Mit Gottes gnädiger

Güte, dem allein alles, was man empfängt, zuzuschreiben ist, hat dieses Haus,

das du hier errichtet siehst, und das ehedem durch eine Feuersbrunst vernichtet

war, die Witwe Anna Katharina Reichenbachin geb. Fiedlern 1715 wieder aufbauen

lassen, nachdem ihr Gemahl Johann Friedrich Reichenbach, kurfürstlicher

(brandenburgischer) und bernburgisch - anhaltinischer Rat, Landrichter über

Rosenburg, Steuerdirektor und von hiesiger Stadt Syndicus und Bürgermeister,

fünf Jahre vorher verschieden war."

1717

verzichtet der preußische König im Lehnsallodifikationsedikt in größerem

Umfang auf sein Obereigentum an den ursprünglich zu Lehen gegebenen

Rittergütern. Damit waren die ehemaligen Freigüter der Ministerialen zu

Volleigentum des Adels geworden.

1721 heißt die bisher

"Herrenstraße" genannte Straße am Rittergut "Ritterstraße" (vgl.

Reccius, S. 69).

1752 wird der

bürgerliche Andreas Fran(c)ke, wohnhaft in der Poststraße, Pächter des von

Reichenbachschen Rittergutes (vgl. Reccius, S. 76)

Nach dem

Lehnsallodifikationsedikt von 1717, das die adligen Herren zu alleinigen

Besitzern der Rittergüter machte, hatte ein Teil von ihnen begonnen, sie auch an

bürgerliche Interessenten zu verpachten.

Außer den Fran(c)kes ist aus der Mitte

des 19. Jahrhunderts auch die bürgerliche Familie der Pieschels als Pächter

bekannt. (Der 1886 verstorbene, aus Brumby stammende Pächter Georg Pieschel war

bismarckorientiertes nationalliberales Mitglied des Preußischen

Abgeordnetenhauses gewesen. Das Grabmal der Familie Pieschel, die in Calbe ein

bedeutendes soziales Engagement bewies, befindet sich auf dem Friedhof am

Hauptweg.)

1785 besitzt das

eigenständige Rittergut etwa ein Zehntel des Viehbestandes der Stadt Calbe (44

Rinder, 200 Schafe, 8 Pferde, vgl. Reccius, S. 81 f.

und auch Station 15).

1790 stirbt Johann

Friedrich Aribert von Reichenbach, Erb-, Lehn- und Gerichtsherr des Rittergutes

in Calbe und wird im Reichenbachschen Erbbegräbnis an der Südseite der

Stephanikirche (eine kleine Sandsteinplakette ist noch vorhanden) beigesetzt

(vgl. Abb. rechts). Er war der letzte der Reichenbachs, die in Calbe wohnten

(vgl. Reccius, S. 82).

|

|

Reichenbachsches Erbbegräbnis an der

Südseite der Stadtkirche (1912) |

"Über die Situation des Rittergutes zu dieser Zeit kann folgendes gesagt werden:

Das steinerne Wohnhaus mit zwei Stockwerken war 1715 gebaut worden. Es ist so

eingerichtet gewesen, dass oben der Rittergutsbesitzer wohnte und unten der

Pächter oder Wirtschaftsverwalter. Der gesamte Komplex an der Ritterstraße hatte

alle für die Land- und Hauswirtschaft notwendigen Gebäude: Scheunen, Viehställe,

Brauhaus, Wechselhaus, Gerätehaus, Taubenschlag usw. Nach 1790 wohnte oben nur

noch die Witwe des letzten Reichenbach."

(Schwachenwalde, Hanns, Das Rittergut

Calbe, ms. Manuskript)

1797 gehört zum

Rittergut "ein ehemaliger Weinberg, welcher in Acker verwandelt ist, 7,5 Morgen

enthält und in der Bernburger Vorstadt etwa über dem Gottesacker an der

Lorenzkirche zwischen Häusern eingeschlossen liegt. Deshalb auf der anderen

Seite der Bernburger Straße zwischen dem Gasthof <Zum goldenen Engel> und

anderen Häusern eingeschlossen ist ein großer Garten von sieben Morgen oder 1400

Quadratruten mit 1200 bis 1400 tragbaren Obstbäumen besetzt (Rute etwa 3,8 m).

An Wiesen gehören dazu 18 Morgen in drei Stücken unter den Rosenburgischen

Wiesen, die aber nur einschürig sind [d. h. nur einmal im Jahr gemäht werden

können - D.H.S.]. Zwei eigentümliche Häuser, ein größeres und ein kleineres

(worin 16 Wohnungen oder Stuben) am Weinbergsacker gehören auch dazu.

Ingleichen 15 Kolonisten- oder Grundzinshäusern an etwa diesem Acker, wovon

jedes vier Taler an das Rittergut jährlich entrichtet, auch einen Menschen vier

Tage zu eigener Kost in der Ernte zum Herrendienst stellet oder dafür nach der

Willkür der Rittergutsbesitzer ein gewisses Geld bezahlt - zur Zeit je 16

Groschen. Ferner ein eigentümliches Haus mit vier Wohnungen auf der anderen

Seite der Vorstadt am Baumgarten gelegen.

Auch sieben Anbauhäuser eben daselbst am Garten an der Straße [heute Bernburger

Straße 67 bis 70] und hinten am Saaleufer [heute Große Fischerei 36 bis 38].

Grundzinsen werden entrichtet von einigen Häusern in der Stadt selbst, von sechs

Häusern in der Schloßvorstadt [heute kleine Angergasse 5 bis 10] und von

verschiedenen Häusern und Äckern in Staßfurt, Bernburg, Zens und anderswo." (Kinderling,

Eine Ortsbeschreibung ..., a. a. O.)

Zum Rittergut gehörten in der Mitte des 18. Jahrhunderts 345 Morgen Acker, die überall zwischen den Bürgeräckern verstreut, aber

großenteils nahe bei der Stadt lagen. Sie bestanden jeweils aus zwei, vier und

zehn bis 15 Morgen großen Flächen (vgl. Schwachenwalde, ebenda). Seit der Zeit

des ministerialen Freihofes waren schon einige Flächen "zusammengewachsen", aber

zur landwirtschaftlichen Großraumwirtschaft wie im ostelbischen Bereich hatte

das nicht geführt.

1802 überlassen

entfernte Erben des letzten Rittergutsbesitzers, die Gebrüder Reichenbach, dem

Zimmergesellen Gebhart Ehlert 18 Quadratruten (ca. 68 m²) von dem zum Rittergut gehörenden

Weinbergsacker in der Bernburger Vorstadt zur Erbauung eines Kolonistenhauses.

Dafür muss Ehlert, ausgenommen seine Hausbau-Zeit, in einem gewissen Umfang dem

Rittergut zinsen und dienen (Abgaben und Dienste leisten) und ist der

Gerichtsbarkeit des von Reichenbachschen Rittergutes unterworfen.

Noch hatte Napoleon die feudalen Rudimente in Preußen nicht beseitigt.

Rittergutsbesitzer hatten schon seit den Anfängen der adligen Freihöfe außer

anderen Obrigkeitsrechten die niedere Gerichtsbarkeit und die Polizeistrafgewalt

über die untertänigen Bauern inne. Darum gab es

auch an der früheren kleinen Eingangspforte zum Hof des Gutes ein Halseisen wie

am Markt oder am Schlosstor, an das straffällige Hintersassen des Rittergutes

angeschlossen wurden (vgl. Dietrich, Ruhestätten, S.

14). Diese Stelle nannte man den Pranger des Rittergutes.

1811 haben die Reichenbachschen Erben das Rittergut inzwischen an den

Färbermeister Andreas Friedrich Schmidt verkauft, einen Schwiegersohn des

bisherigen Pächters Fran(c)ke (vgl. 1752). Schmidt kann das Rittergut aber wegen zu großer

Schulden nicht halten und verkauft es an den Baron von Stedingk.

1814 verkauft der Baron von Stedingk 281 Morgen des zum Rittergut

gehörenden Landes an verschiedene Käufer. Die gesamte Wirtschaft des Freigutes

wird also um ca. 80 Prozent reduziert. Ein landwirtschaftliches Unternehmen im

19. Jahrhundert, das so stark eingeschränkt wird statt zu expandieren, ist

faktisch dem Untergang geweiht.

Unter der Herrschaft

Napoleons waren die feudalen Ritterguts-Vorrechte aufgehoben und durch die

preußischen Agrarreformen zu Beginn des 19. Jahrhunderts Erbuntertänigkeit

und Leibeigenschaft in einem schleppenden Prozess in kapitalistische

Abhängigkeit eines neuen Landproletariats umgewandelt worden. Rittergüter

bekamen als bürgerlich-kapitalistische landwirtschaftliche Großunternehmen ein

völlig neues sozialökonomisches Gesicht.

Diesen Wandlungsprozess machte

das Gut mit dem Zentrum Ritterstraße Nr. 1 aber nicht mit; dafür entstanden

andere landwirtschaftliche Großraumwirtschaften um Calbe, wie z. B. am so

genannten Damaschkeplan das Gut von Otto Bartels mit seinem in

einem überladenen Stilgemisch 1884/85 errichteten "Bartelshof".

1818 gibt Baron von

Stedingk das Rittergut auf und verkauft das Wohnhaus und die Wirtschaftsgebäude

Ritterstraße 1 an den Calber Unternehmer Christian Andreas Schwenke.

Eingeschlossen in diesen Verkauf ist auch das Gelände des ehemaligen Baumgartens

an der späteren Nicolaischen Wolldeckenfabrik ("Engelsgarten" nach dem damaligen

"Gasthof zum Engel"). Den zum ehemaligen Gut gehörenden

Lorenzgarten (zwischen Bernburger Straße und Großem Lorenz) erwirbt 1847 die

spätere Bergwerksunternehmer-Familie Douglas von den Schwenkes.

Der Verkaufspreis beträgt insgesamt 3 250 Taler

(vgl.

Schwachenwalde, ebenda).

Mit diesem Vorgang ist der

adlige Freihof und das Rittergut "binnen der Stadt" nach einer nahezu

tausendjährigen Geschichte endgültig aufgelöst!

Wie ging es weiter ? (u.

a. nach: Acta der Polizei-Verwaltung... Ritterstraße Nr.

1... Sect. II Littr.G Nr. 19, a. a. O.]

|

1832 wird auf dem Grundstück Ritterstraße 1 eine

weitere, größere Posthalterei als in der

Poststraße (heute:

August-Bebel-Straße) durch Ferdinand Schulze eingerichtet. (Posthalter

Schulze ist später aktives Mitglied des von Wilhelm Loewe mit initiierten

"Vereins für Volksrechte".) Die groß angelegten Ställe, das geräumige

Gerätehaus und der weite Hof eigneten sich gut als neue Posthalterei im

Rahmen der im ersten Drittel des 19. Jahrhundert schnell steigenden

postalischen Frequenzen.

1870 verkauft die Witwe des Posthalters Schulze das Grundstück an den

Wagenbau-Unternehmer Hohmann. Der Wagenfabrikant baut in der Ritterstraße

Nr. 1 Kutsch- und Gebrauchswagen. Er wohnt mit seiner Familie im ehemaligen

Rittergutshaus. Außer ihm sind noch die Familien eines Hohmannschen

Angestellten und eines Handwerkers in dem Haus untergebracht.

1923 haben die Hohmannsöhne infolge der Inflation die Wagenproduktion

eingestellt und das Grundstück Ritterstraße 1 an den Unternehmer Grolich

verkauft, der hier eine Rohkonservenfabrik als Filiale seines in Liegnitz

(Niederschlesien) befindlichen Hauptunternehmens einrichtet. Im Hause wohnen

noch zwei leitende Angestellte und ein Arbeiter des Unternehmens. Nach 1930

wohnen im ehemaligen Rittergutshaus zunehmend auch Nicht-Betriebsangehörige

als Mieter.

1939 gibt die Firma Grolich ihre Zweigstelle auf, und die Calbesche

Gemüsekonserven-Firma Albrecht übernimmt den Komplex Ritterstraße 1 mit dem

inzwischen als Miethaus genutzten ehemaligen Gutshaus.

1972 wird die inzwischen "halbstaatliche" Firma Albrecht

mit mehr oder weniger Druck

in "Volkseigentum" überführt. Als Betriebsteil des VEB

"Rohkonserven Calbe/Saale" (ab 1.1.1974 VEB "OGEMA", Obst- und

Gemüseverarbeitung Magdeburg) ist das Gelände Ritterstraße 1 bis 1976 eine

von mehreren Produktionsstätten für Calbesche Gemüsekonserven. In den 1970er

Jahren bleibt das ehemalige Gutshaus teilweise noch bewohnt. Danach beginnen

die Hofgebäude und das historische Haus zu verfallen.

1989 wird der

Rechtsnachfolger des VEB "OGEMA" die Regos-GmbH. (vgl. Schwachenwalde,

ebenda).

Heute wartet das historische

Rittergutshaus auf eine Sanierung. |

|

|

|

|

Portal des ehemaligen Rittergutshauses (Design des 19. Jahrhunderts) |

Ornamentik am Portal |

|

|

|

Das

zentrale Gebäude des Rittergutes Calbe zu Zeiten des Spätbarocks

(Computersimulation mit "ArCon") |

Die oben genannten Ritterfamilien waren in ihrer Zeit nicht unbedeutend.

Das Rittergeschlecht derer von Hacke (Hake) hatte sich vom Mansfelder

und Merseburger Gebiet bis nach Brandenburg ausgebreitet. Hans von Hacke

schrieb man jene bekannte Anekdote zu, Tetzel 1517 einen Blanko-Ablassbrief

für einen künftigen Raub abgekauft zu haben, um ihm dann in den Jüterboger

Wäldern die päpstliche Geldtruhe zu rauben und das mit jenem Freibrief zu

rechtfertigen. Tatsache ist, dass die von Hackes tatkräftige Förderer der

Reformation waren, besonders der Ritter Albrecht von Hacke.

Theodor Fontane hat den Hakes und Hackes ein

literarisches Denkmal im vierten Teil seiner "Wanderungen

durch die Mark Brandenburg" im Kapitel "Kleinmachenow oder Machenow auf

dem Sande" gesetzt. In Calbe wurden die von Hackes (Hakes) im 15.

Jahrhundert ansässig. Simon Ha(c)ke war von 1498 bis 1520 Schlosshauptmann

(vgl. Hertel, Geschichte ...,S. 172), das heißt,

der Stellvertreter (Vogt) des Erzbischofs im hiesigen Amtsbezirk in allen

weltlichen Dingen. In Abwesenheit des Landesherren oblagen ihm jegliche

ökonomischen, politischen, juristischen, sozialen und militärischen

Angelegenheiten. 1584 taucht in der Liste der Schlosshauptleute Adam Ha(c)ke

auf (vgl. ebenda). Die Ha(c)kes trugen in ihrem

Wappen symbolisch einen Haken. Simon Ha(c)ke war der Stifter der

Wrangelkapelle (1495) an der

St.-Stephani-Kirche nahe dem Rittergutsgebäude. An ihr ist das

Hackenzeichen noch deutlich an den Ecken der Traufsteine neben den

Dachrinnen zu sehen (vgl. Herrfurth, K., Die

Wrangelkapelle... [2])(Abb. links). Im 18. Jahrhundert waren einzelne

Vertreter dieses Geschlechtes schon in den Grafenstand erhoben worden.

Einige waren enge Vertraute der preußischen Könige geworden, oder sie hatten

den Posten des Salzgrafen in Staßfurt inne. Die "Hackeschen Höfe" in

Berlin-Mitte gehen auf den aus Staßfurt stammenden Grafen von Hacke zurück,

der Stadtkommandant von Berlin und ein Freund Friedrichs II. war.

Balthasar Joachim

von Haugwitz aus einem alten Geschlecht hatte 1604 die verwitwete

Erbin des Rittergutes Calbe Magdalena von Ingersleben, geheiratet. Als sie

1611 starb, ehelichte er 1618 Sophie von Veltheim, die Tochter des

Schlossvogts Günzel von Veltheim in Calbe, dessen Ritterfamilie in Harbke

ihren Sitz hatte.

Balthasar Joachim von Haugwitz stammte aus einer ursprünglich in Sachsen,

vorwiegend im Gebiet von Meißen und Bautzen, ansässigen Familie. Schon im

12. Jahrhundert tauchten diese umtriebigen Adligen als von Hugwitz, Haubitz

oder Haugwitz auf. (Laut Hävecker [vgl. Hävecker,

a. a. O., S.

80] war dieses Geschlecht vor dem Dreißigjährigen Krieg im Magdeburger

Gebiet zahlreich vertreten, nach dem Kriege dort jedoch "gantz

ausgestorben".)

Schnell breitete

sich die Ritterfamilie in Schlesien, Böhmen, Mähren, Österreich und

teilweise auch in Polen aus. In der polnischen Szlachta nahmen die von

Haugwitz den slawischen Namen Pawlowski an.

Im 15. Jahrhundert hatte die Haugwitzfamilie gute und enge Beziehungen zu

den sächsischen Kurfürsten. Einige von Haugwitz´ waren sogar Kanzler unter

Kurfürst Friedrich II. Hans von Haugwitz stiftete die berühmte

Haugwitz-Kapelle an der Nordseite der Paulinerkirche in Leipzig, die 1944

zerbombt und deren Ruine auf Befehl Ulbrichts 1968 völlig beseitigt wurde.

Georg von Haugwitz brachte es außer zur Kanzlerschaft sogar bis zum Bischof

von Naumburg.

(siehe

unten).

Ein von Haugwitz war kurfürstlicher Richter in Freiberg und in dieser

Funktion mit dem spektakulären Fall von spätmittelalterlichem Kidnapping,

dem so genannten Altenburger Prinzenraub, beschäftigt (vgl.

http://de.geocities.com/steinmetz41/eltern.htm). Mit Johann von Haugwitz

wurde ein bedeutender Protestant Bischof in Meißen. Ein anderer von

Haugwitz, Friedrich Adolf (1637 – 1705), war sächsischer Geheimer Kriegsrat,

Oberhofmarschall und Obersteuerdirektor geworden. Seiner Schwester Ursula

Margarethe und deren Tochter Sibylla gebührt der pikante Ruhm, die ersten

kurfürstlich-sächsischen Mätressen gewesen zu sein, bis sie in Ungnade

fielen und August der Starke gegen sie, auch gegen die 19jährig an den

Pocken verstorbene Sibylla, einen damals viel beachteten Hexenprozess führte

(zum Hexenwahn im 16./17. Jahrhundert vgl. Station 1).

Näheres zu dieser bizarren Geschichte unter

http://de.geocities.com/steinmetz41/eltern.htm.

Zwei der bedeutendsten Mitglieder der Familie waren absolutistische

Staatsmänner in habsburgischen und in preußischen Diensten, der

österreichische Staatskanzler (unter Maria Theresia) Friedrich Wilhelm, seit

1733 Graf, von Haugwitz und der 50 Jahre später lebende preußische

Kabinettsminister (unter Friedrich Wilhelm II.) Christian Heinrich Curt Graf

von Haugwitz.

|

|

|

Friedrich

Wilhelm Graf von Haugwitz (1702-1765) |

|

|

|

Christian

Heinrich Curt Graf von Haugwitz (1752-1832) |

Beide waren

bedeutende Reformer innerhalb des „aufgeklärten“ Absolutismus.

Heinrich

Christian Kurt war auch an den späteren Hardenberg-Reformen in Preußen

beteiligt, ein Reisefreund Goethes und mit dem „dicken Lüderjan“ Friedrich

Wilhelm II. in der gemeinsamen Vorliebe für Okkultismus und Mystik

freundschaftlich verbunden.

Der

„Österreicher“ Friedrich Wilhelm Graf von Haugwitz war unter Maria Theresia

schlesischer Landespräsident und führte als österreichischer Kanzler

bedeutende Justizreformen durch. Er war ein Förderer und Gönner Joseph

Haydns.

Ein anderer Freund der Musik war Paul Graf von Haugwitz (1791 – 1856), einer

der Textdichter Ludwig van Beethovens.

Wie Balthasar Joachim als Angehöriger dieser Ritterfamilie, die vorwiegend

im östlichen Teil des Reiches ansässig war, ausgerechnet in die Magdeburger

Gegend kam, bleibt ein Geheimnis. Während des Dreißigjährigen Krieges

starb er "frühzeitig" [1626], wie es in einer gedruckten Leichenpredigt auf seinen

1656 verstorbenen Sohn hieß, in Brandenburg.

Die von Haugwitz und von Schlegel schrieben

auch durch die weiblichen Mitglieder ihrer Familien Geschichte. So war, wie

oben schon hervorgehoben, die Schwiegermutter von Martin Luther eine

geborene von Haugwitz (vgl.

Oliver Dix, Präsident der Akademie für Genealogie, Heraldik und verwandte

Wissenschaften e.V. :Beschreibungen;

http://www.lutheriden.de/main_bes.htm),

und der 27jährige schwedische Generalmajor Carl Gustav Wrangel

heiratete 1640 die 18jährige schöne, aber verarmte Waise

Anna

Margareta von Haugwitz aus Calbe an der Saale.

Die

"Wrangelkapelle" an der St.-Stephani-Kirche kann als durchaus mit ihm und mit seiner Frau in Verbindung

gebracht werden

(vgl. Station 5).

Auch zu den Anhaltinern

pflegten die Rittergutsbesitzer verwandtschaftliche Beziehungen. Fürsten von

Anhalt-Köthen und von Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym heirateten

von-Ingersleben- und von-Schlegel-Töchter (vgl. Descendants of Georg I,

Fuerst von Anhalt-Zerbst [gen 6+7 of 16 generations]

http://www.worldroots.com/foundation/royal/georg1anhaltdesc1390-2.htm).