|

|

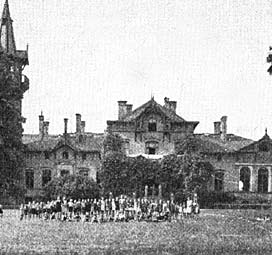

Sogar technische Gebäude wie diese Zuckerfabrik wurden nicht ohne Anklänge an die Neorenaissance gebaut. |

22. Wenn wir wollen, können wir noch ein Stück weiter in südlicher Richtung bis zur Nienburger Straße entlang gehen. Ursprünglich gab es jenseits der Bernburger Straße keine Vorstadt (vgl. Stationen 19, 20 und 21) mehr, denn hier lag Acker- bzw. Weideland der Stadtbürger und - in bescheidenerem Umfang - auch der Vorstädter. Es war die Hohendorfer Feldmark. Hinter der Bernburger beginnt die Nienburger Straße, und wir sehen schon die großen Gebäude der ehemaligen Zuckerfabrik, die bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts in Betrieb war. Sie ist die einzige bis dahin erhalten gebliebene von mehreren Zuckerfabriken, die seit 1837 in der Stadt und im Kreis Calbe in reicher Zahl gebaut wurden (vgl. Reccius, Chronik..., S. 88). Damals entstanden in Calbe zwei Zuckerfabriken und Gottesgnaden eine. Die Entdeckung von Achard, Zucker aus der Runkelrübe zu gewinnen, und die industrielle Revolution, insbesondere der Einsatz der Dampfmaschine, machten dies möglich und erforderlich. Hinzu kam, dass gleich westlich der Stadt eines der fruchtbarsten Gebiete Europas, die Magdeburger Börde beginnt, wo Zuckerrüben besonders gut gedeihen (vgl. Stationen 15 und 17). Eine dieser Zuckerfabriken, die von den Gründern der ersten Braunkohlengrube bei Calbe am Brumbyer Weg, den Kaufleuten Schulze und Buhlers (vgl. unten), errichtet worden war, brannte bei einem Großfeuer 1878, in dem Jahr der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Calbe (vgl. Station 19), vollständig nieder (vgl. Schwachenwalde, Kleine Stadtgeschichte..., S. 9). Noch heute heißt diese Stelle im Calbenser Volksmund "Buhlers Platz" (ca. 100 m südlich von den noch sichtbaren Zuckerfabriksgebäuden). In der vor uns stehenden Zuckerfabrik befand sich Ende des 19. Jahrhunderts außerdem eine Kartoffel-Trocknungs-Anlage.

|

|

Sogar technische Gebäude wie diese Zuckerfabrik wurden nicht ohne Anklänge an die Neorenaissance gebaut. |

Die Zucker-, Tuch- und Ziegeleifabrikanten waren auch diejenigen, die zum Betrieb ihrer Dampfmaschinen unbedingt Kohle brauchten. Deshalb setzte im 19.Jahrhundert ein Boom der Braunkohlengruben rings um Calbe ein (vgl. "Calbe - eine Stadt im Grünen mit bedeutender Historie"). Gleich hier in der Nähe dieser ehemaligen Zuckerfabrik befand sich eine Braunkohlengrube, die noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts betrieben wurde.

Die oben erwähnten Kaufleute Karl Ferdinand Schulze und Bungers gründeten 1848 die Grube "Luise", ca. 800 m westlich von der bis 1960 zwischen Brumbyer und Hohendorfer Weg betriebenen Braunkohlen-Schachtanlage. Dazu gehörten 1850 sieben Schächte mit einer Tiefe von 20 bis 36 m (vgl. Schwachenwalde, Geschichte des ehemaligen... ,a. a. O., S. 9).Von 1854 bis ca. 1864 wurden zwei Gruben, "Emma" und "Charlotte", in der Gemarkung Gribehne von den Fabrikanten-Brüdern Alexander und Adolf Nicolai sowie anderen Aktionären in Betrieb genommen. Wegen zu intensiv eindringenden Grundwassers mussten die Anlagen bald aufgegeben werden. Das Erdreich sackte in die verlassenen Stollen ein, und das in die entstandenen Löcher nachlaufende Wasser bildete das heute unter dem Namen "Gribehner Teiche" bekannte Gewässer- und Sumpfgelände (Calbe - eine Stadt im Grünen...). Die Grube "August" des Gastwirtes Bruns aus Halberstadt förderte auch nur von 1849 bis 1863 in der Nähe des Speckteiches (ca. 1, 5 km westlich vor der Stadt). Ein Hauptmann Mohs aus Bernburg versuchte sich 1856 bis 1866 in der Nähe des Kuhberges (im Norden vor der Stadt am Stadtfeld) mit seiner Grube "Hedwig" als Förderer des schwarzbraunen "Goldes". 1857 wollte es ein Herr Alte mit seinen Teilhabern östlich von Grube "Emma" wissen, aber auch sie scheiterten; ihre Grube "Julius" bildete bald einen weiteren Gribehner Teich. Übrigens: Auch der Schlöter Teich (Zenser Teich) ist eine Erinnerung an die wenig später eröffneten Gruben "Pauline" und "Julie" (vgl. Reccius, S. 89). Die Unternehmerschaft der 1840er bis 1860er Jahre war wohl von einem wahren "Förder-Fieber" ergriffen, aber nur die 1864 von der Bergunternehmer-Familie Douglas aus Aschersleben (u. a. Hugo Sholto Oskar Georg Graf v. Douglas [1837-1912]) gegründete Grube "Alfred" hatte eine solidere Grundlage und bestand bis 1915. Das Flöz war bis zu 24,3 m mächtig. Diese Grube wurde eine der bedeutendsten Braunkohlen-Tiefbau-Gruben Deutschlands. 1889 förderten die Bergleute aus Calbe und Umgebung täglich 683 Tonnen Roh-Braunkohle.

1915 wurde die bislang prosperierende Grube „Alfred“ geschlossen und 260 Bergleute arbeitslos, was Hunger und Not für ca. 1000 Menschen in Calbe und der Umgebung bedeutete. Die Legende entstand, der Besitzer, Hugo Sholto Oskar Georg Graf von Douglas, habe als Angehöriger eines alten schottisch-schwedischen Geschlechtes die Schließung der Grube aus politischen Gründen angeordnet (vgl. Schwachenwalde, a. a. O., S. 26). In Wahrheit war der Graf da schon 3 Jahre tot, und die Aufgabe der Grube durch die Douglassche Familien-Verwaltung geschah aus Rentabilitätsgründen. Frisch erschlossene Tagebaue bei Bitterfeld-Gräfenhainichen, zu deren Abraumbeseitigung die neuesten Dampfbagger und reichlich vorhandene Kriegsgefangene eingesetzt wurden, arbeiteten bedeutend kostengünstiger, um die in der Halle-Merseburger Chemieindustrie dringend benötigte Braunkohle zu fördern. Außerdem wurden die Nachfolger des großindustriellen Grafen nicht mehr mit den immer stärkeren Wassereinbrüchen fertig. Die Nachkommen zogen sich aus dem Bergbaugeschäft zurück, verkauften die Kali- und Braunkohle-Gruben und Anlagen und teilten den erheblichen Erlös unter sich auf (Vgl. Zander, Manfred, Grube Alfred bei Calbe..., a. a. O. - s. auch zur Geschichte der Douglasschen Grubenverwaltung Abschn. 7 der "Geschichte der Stadt Calbe an der Saale").

An einigen Stellen der einstigen Stollen des Alfred-Schachtes ist inzwischen die Erde eingesunken und eine idyllische Teichlandschaft entstanden.

|

|

Schachtanlage der Wolf-Gesellschaft um 1950 (nach: Heimatstube-Archiv) |

Nun gab es neun Jahre lang keinen Calber Bergbau mehr. 1924 bis 1959 nahm dann eine den Erfordernissen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entsprechende Tiefbau-Grube der Gesellschaft Wolf wieder den Förderbetrieb auf.

Der Förderturm des Schachtes südlich des Brumbyer Weges (am Stadtrand in der Nähe der Hohendorfer Straße) mit zwei Körben hatte eine Höhe von 35 m, und die Schachttiefe reichte bis 150 m. In der Grubenbelegschaft gab es eine starke Gewerkschafts- und KPD-Gruppe, und hier wurden im Zweiten Weltkrieg 22 von etwa 50 Zwangsarbeitern aus der UdSSR, aus Polen und Jugoslawien durch Sklavenarbeit und Hunger umgebracht. Auch der Kommunist und Häuer aus dieser Grube Karl Schröter starb 1940 an den Folgen der Zuchthaus-Haft, zu der er von den faschistischen Nationalsozialisten wegen illegaler Tätigkeit verurteilt worden war. 1945 nach Kriegsende benannte man den Schacht nach ihm.

Am 31.12.1959 wurde der Karl-Schröter-Schacht geschlossen, weil die technischen Bedingungen unzulänglich und die Braunkohlen-Tagebaue inzwischen wirtschaftlich effizienter geworden waren (vgl. ebenda, S. 59). Ein Teil der Calbenser Bergleute fuhr nun mit dem Bus zur Arbeit in die Braunkohlentagebaue um Bitterfeld.

|

|

Königin-Luise-Stein am Verschönerungsweg um 1890 (nach: Heimatstube-Archiv) |

Gegenüber der Hohendorfer Straße führt gleich neben der ehemaligen Zuckerfabrik die "Fabrikgasse" zum 1872 angelegten "Verschönerungsweg", der an der Großen Fischerei beginnt - dicht an der 1955 mit 4 Reihenhäusern in der Gemarkung "Graue" entstandenen neuen Friedrich-Schiller-Straße. Dort, am nördlichen Anfang des Verschönerungsweges, hatte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Schuh- und Pantoffelfabrik (von Opel) angesiedelt, deren Relikte noch zu sehen sind. Hier, wo wir den Verschönerungsweg betreten, lag östlich am Abhang zur Saale eine Plüschfabrik (von Hundt). Zwischen der Pantoffel- und Plüschfabrik gab es weite Wiesen mit einer Obstplantage, bis ein starker Frost im Winter 1870/72 alle Bäume vernichtete (vgl. Dietrich, Unsere Heimat, S. 44). Am Verschönerungsweg, und nicht nur hier, hatten die Mitglieder des Verschönerungsvereins eine Reihe von Gedenksteinen zur preußischen und Calbenser Geschichte aufgestellt, deren Metall-Plaketten fast alle im Laufe der Zeit verschwunden sind. Einige wurden aber inzwischen wieder angebracht. Auch an einen kleinen Teich unter schattigen Akazien, Kastanien und Eschen hatten die Vereinsmitglieder gedacht (s. Abb. unten).

|

|

|

Teichanlage am "Verschönerungsweg" |

Blücher-Gedenkstein |

Nicht weit davon entfernt endet der Verschönerungsweg am Fährweg. Dieser wurde seit alten Zeiten so genannt, weil er zur Fähre führte, die nach der Zerstörung der Brückenübergänge durch Banér 1636 (vgl. Stationen 6 und 12) die einzige Verbindung ans andere Ufer der Saale darstellte. Da die Brückenstraße noch nicht existierte, wälzte sich der Verkehr von und nach Köthen, Halle oder Dessau hier entlang. Wegen seiner Wichtigkeit war der Fährweg nicht Vorstadt-, sondern Stadtgebiet. Hertel schrieb: "Älter... ist der Fährweg, der als Kolonie angelegt ist und deshalb zur Stadt gehört. Auch die weit vor der Stadt gelegenen Häuser im Bürgergarten, Felsenkeller, Weinberg und Busch wurden zur Stadtgemeinde gerechnet." (Hertel, Geschichte..., S. 135). Diese "Häuser", die Hertel erwähnte, waren (im damaligen Sprachgebrauch) "Vergnügungsplätze" oder, wie wir heute sagen, "Ausflugsgaststätten im Grünen". Sie entstanden in der Zeit des preußischen Friderizianismus, der deutschen Romantik und des Biedermeiers sowie in der Gründerzeit, also immer dann, wenn bürgerliche Behaglichkeit auf der Tagesordnung stand. Bevor der Verschönerungsweg 1872 angelegt wurde, gab es zum Besuch dieser "Vergnügungsplätze" den ca. 180 m westlicher, also oberhalb vom Verschönerungsweg gelegenen Schleifweg, damit die flanierenden Bürgerfamilien nicht den viel befahrenen Fährweg benutzen mussten. Ein Teil dieses Schleifweges wird heute "Am Kuckucksberg" genannt. Seine Schleife kann er nicht mehr weit ziehen, weil die nach 1945 fast rechtwinklig zur Nienburger Straße in das hohe Ufer hinein gefräste Brückenstraße den Weg jäh unterbricht. Wir gehen aber unten auf dem Fährweg und dem Weg "An der Saale" weiter. Gegenüber dem Fährweg lag einmal eine Wolldeckenfabrik (von Grienke) aus dem 19. Jahrhundert, in der Decken, Friese und Flanelle hergestellt wurden. Die Nähe zur Braunkohlenförderung (s. oben) und zur Saale hatte wohl die Wahl der Standorte für die erwähnten 3 Fabriken bestimmt. Nach der Gründung der DDR war in der ehemaligen Grienke-Fabrik das Elektro- und Elektronikwerk "Elbia" untergebracht. Die Gebäude wurden wegen Baufälligkeit weggeräumt, aber die ansehnlichen Villen der Fabrikbesitzer sind noch erhalten.

|

|

|

|

Klassizismus-Villa |

Details |

Eine andere Villa mit "Aussichtsturm", dem ehemaligen Wasserturm (links) der alten Grienke-Fabrik |

Der neu entstandene freie Platz an der Stelle, wo die Fabrik gestanden hatte, gewährt einen schönen Blick auf die östliche Saale, wo einst der dichte Wald des "Schwarzschen Busches" stand. Wegen dieses Waldes, der zusammen mit dem "Hohendorfer Busch" (s. weiter unten) einen beachtlichen erzbischöflichen und später königlich-preußischen Forst darstellte, musste auch der Förster, "Heidereiter" genannt, 1705 von der Schlossstraße hierher ziehen (vgl. Station 13), wo er lange Zeit in der Nähe der Fähre seine "Heydereutherei" hatte. Jedoch schon 1781 wurde der Schwarz´sche Busch gerodet.

1709 wurde in der Heydereutherei und im Calbeschen Fährhaus (vgl. Station 11) Gottesgnadener Bier ausgeschenkt, was zu Beschwerden der Steuerbeamten Johann Friedrich Reichenbach (vgl. Stationen 8 und 18) und Johann Ernst Strehle führte (vgl. Reccius, S.66).

1782 ging der Magistrat scharf gegen den Plan des Kriegsrates Avenarius vor, im Forstgebäude jenseits der Saale (heute Tippelskirchen, vgl. Station 22) eine Gastwirtschaft einrichten zu lassen. Dieser neue Gasthof würde dem Amt Gottesgnaden unterstehen und mit dem Ausschank fremder Biere nicht nur die Brauwirtschaft Calbes, sondern auch den für die Stadtkasse so wichtigen Ratsgasthof vor dem Brumbyer Tor (Zum Roten bzw. Schwarzen Adler) schädigen (- Wirt im Adler war der 1768 Calbenser Bürger gewordene ehemalige Student und Leutnant der Glasenapp´schen Dragoner Zacharias Kegel -, vgl. Reccius, S. 81).

An einem eisernen Stativ neben dem heute nicht mehr erhaltenen Fährhaus und an einer gegenüber liegenden Winde war ein stabiles Seil befestigt, an dem die Fährleute die zum Teil schwer beladenen Kähne hinüber und herüber "hangelten".

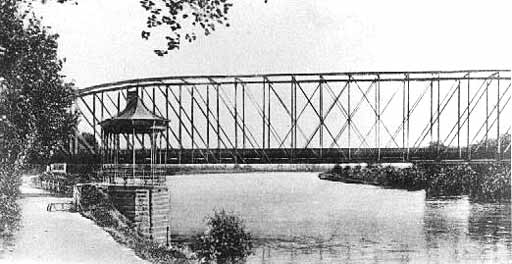

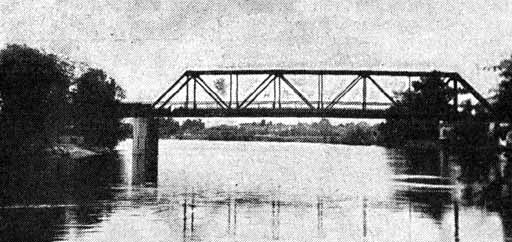

Wollten Saaleschiffe diese Stelle passieren, wurde das Seil entspannt auf den Flussgrund gelegt. Nach der Reichsgründung empfand man die Fähr-Situation, besonders bei dem gewachsenen Straßen-Verkehr, als unzeitgemäß. Der Bau einer Brücke war wichtig für die alte und traditionsreiche Stadt Calbe, um den Anschluss an das Industriezeitalter nicht zu verpassen. Eine stabile 106,5 m lange, auf zwei Landpfeilern ruhende Eisenjoch-Brücke wurde in Auftrag gegeben. Diese so genannte Prinz-Wilhelm-Brücke wurde dann 1880 von der Hütte "Gute Hoffnung" in Oberhausen an der Ruhr angefertigt und montiert, und der preußische Prinz Wilhelm, der acht Jahre später deutscher Kaiser wurde, hatte diese Brücke anlässlich eines Jagdausfluges in die Gottesgnadener Feldmark am 16. Dezember 1880 feierlich eingeweiht. Bis zum 1. Juli 1907 wurde von den Nutzern der Brücke eine Art Maut gefordert, die ein Brückenwärter einkassierte: pro Person 3, pro Stück Vieh 15 und pro Fahrzeug auch 15 Pfennige (vgl. Dietrich, Heimat, S. 30 und 45). Die Wilhelmsbrücke versah bis 1945 ihren "Dienst", bis sie von deutschen "Verteidigern" in den letzten Kriegstagen gesprengt wurde. Nun war wieder das Übersetzen mit dem Kahn aktuell. Doch bald schon in den 1950er Jahren wurde eine neue Brücke errichtet, die ein halbes Jahrhundert stand. Dann bekam Calbe die vorerst letzte Brücke. Schauen Sie sich bitte die Abbildungen an, welche die einzelnen Etappen der Saaleüberquerung illustrieren.

|

|

Die Tippelskirchner Fähre von Osten gesehen. Auf dem kastenförmigen Kahn wird gerade ein Fuhrwerk befördert (nach: Heimatstube-Archiv) |

|

|

Die Tippelskirchner Fähre um 1850 von Norden gesehen (nach: Archiv Fam. Zähle) |

|

|

Prinz-Wilhelm-Brücke um 1900 (nach: Heimatstube-Archiv) |

|

|

Die 1945 zerstörte Wilhelmsbrücke (nach: Heimatstube-Archiv) |

|

|

Die "neue" Brücke um 1957 (nach: "Heimatfest 1957", S. 13) |

|

|

Die neueste Brücke 2003 |

Wenige Meter, bevor wir die Brücke unterqueren, sehen wir auf der rechten, westlichen Seite am Hang ein sehr altes Ausflugsterrain, das über hundert Jahre einer der beliebtesten Calbenser "Vergnügungsplätze" war, den "Bürgergarten". Er entstand 1824 (vgl. Dietrich, Heimat, S. 45), also in einer Zeit, als das kleinstädtische Bürgertum nach den napoleonischen Kriegen in romantischer Behaglichkeit und Geselligkeit die erholsame Nähe zur Natur suchte.

|

|

|

|

Der Bürgergarten um 1830 (nach: Heimatstube-Archiv) |

|

|

|

|

Der Bürgergarten etwa 100 Jahre später (nach: Heimatstube-Archiv) |

|

|

|

|

|

Das Bürgergarten-Terrain 2003 (vgl. Bild von 1830) |

|

Von 1851 gibt es einen Aktenvermerk, dass der Tabagist Karl Mehlhose aus Barby den Bürgergarten von den Erben des bisherigen Besitzers, des Justizkommissars Schröder, kaufte (vgl. Reccius, S. 89). Ein Tabagist war damals ein Gastwirt, in dessen Lokal so richtig nach Herzenslust Tabak geraucht werden durfte, während das woanders verboten war (s. dazu weiter unten die Tabagie im Hohendorfer Busch). Allerdings hat Mehlhose den Bürger-Garten nicht zur "Tabagie" gemacht, weil es eine Familien-Ausflugsstätte sein sollte.

Früher konnte man auf dem Schleifweg hinter der Bürgergarten-Gaststätte in südlicher Richtung etwa 350 Meter weiter gehen und war an der nächsten Ausflugsgaststätte angelangt. Heute ist das durch den Einschnitt der Brückenstraße nicht mehr so einfach möglich.

Wir gehen am besten weiter "An der Saale" entlang unter der Brücke hindurch und kommen auf einem ebenfalls vom Verschönerungsverein am Ende des 19. Jahrhunderts angelegten Wanderweg etwas bergan zum Felsenkeller "Zur Wunderburg". Nun befinden wir uns auf nachweislich uraltem und mythenträchtigem Terrain. Hier oben auf dem Plateau gab es einmal eine bäuerliche Siedlung namens Hohendorf, die später zur Wüstung wurde. Davor war diese windige Höhe über der Saale aber auch schon intensiv besiedelt, wie die zahlreichen (seit Jahrhunderten gemachten) Urnen- und Werkzeugfunde von dort aus der Jungstein- und Bronzezeit beweisen. Zuletzt fanden im Sommer 2001 zwei aufmerksame Calbenser Jungen, Alexander und Sebastian Schlünz, anlässlich von Ausschachtungsarbeiten auf dem "Wunderburg"-Gelände Gegenstände aus der jungsteinzeitlichen Schnurkeramiker-Kultur.

Das mittelalterliche Dorf taucht 1100 in den Quellen auf: Das Kloster Nienburg - 22km südlich von Calbe - besaß in diesem Jahr 3 Hufen in Hohendorf. Es kann sich allerdings auch um ein Dorf gleichen Namens bei Neugattersleben gehandelt haben (vgl. Reccius, S.6). 1268 tauschte das Kloster Gottesgnaden vom Magdeburger Erzbischof Konrad II. Graf von Sternberg (Regierung 1266 - 1277)gegen Überlassung von weiter entferntem Besitz u. a. das Patronat über die Kirche "zu Hondorp", diesmal nachweislich bei Calbe (vgl. ebenda, S. 13), und 1289 schenkte der Magdeburger Erzbischof Erich Markgraf von Brandenburg (Regierung 1283 - 1295) den Brüdern des Deutschen Ritterordens einen Weinberg in Hohendorf bei Calbe, den bisher ein Dienstmann des Erzbischofs (vgl. Station 8), Friedrich von Calbe, zum Lehen gehabt hatte (vgl. Reccius, S.14). Bereits 1416 hatten Calbenser Bürger Ackerland zu Hohendorf vom Kloster Gottesgnaden zu Lehen (vgl. ebenda, S. 24). Die kleine Dorfgemeinschaft Hohendorf scheint zu dieser Zeit nicht mehr existiert zu haben. 1472 wurde Henning Pauls als Pfarrer in der St.-Nicolai-Kirche zu Hohendorf genannt. Reccius vermutete: "Da gleichzeitig eine Anzahl von Bürgern im Besitz von Acker zu Hohendorf begegnen, scheint es so, als ob der Ort zwar verlassen, die Pfarrstelle aber noch besetzt gewesen ist. Der Pfarrer wird seinen Unterhalt aus dem Hohendorfer Kirchen- und Pfarracker bezogen und bei besonderen Gelegenheiten in der Hohendorfer Kirche Gottesdienst abgehalten haben. Nach Hampe (1699) sind die Ruinen der Hohendorfer Kirche erst nach dem Dreißigjährigen Kriege zur Wiederherstellung der Laurentiuskirche abgebrochen worden." (Ebenda, S. 29, vgl. auch Station 20). Im gleichen Jahr wurde eine "santh brede [Sandbreite]..., als man to Hondorp geyt", verkauft (vgl. ebenda). Ende des 15. Jahrhunderts scheint das Dorf eine Wüstung gewesen zu sein. Die Bewohner werden sich in den Vorstädten oder anderswo angesiedelt haben. Das Dorf war auch längere Zeit Sitz eines erzbischöflichen Dienstmannengeschlechtes (vgl. Station 8) derer von Hoendorp. 1342 überließ Erzbischof Otto Markgraf von Hessen (Regierung 1327 - 1361) den Bürgern von Calbe einige Weiden, die sie zuvor seinem Ministerialen Konrad von Hoendorp abgekauft hatten (vgl. ebenda, S.18).

Einige Heimatforscher vermuten, dass der historische Till Eulenspiegel bzw. Till von Kneitlingen einige Jahre seiner Kindheit und Jugend hier in Hohendorf verbracht hat (vgl. Hansen-Ostfalen, Forschungen um Till Eulenspiegel..., a. a. O. und Schwachenwalde, Till Eulenspiegel, a. a. O.).

|

|

Bronzezeitliche "Wunderburg" als Felsmalerei in Spanien (Galicia) |

Interessant erscheint die Tatsache, dass ein solch kleines Dorf eine Kirche besaß. Sie hatte den gleichen Namen wie die Kirche am Nordrand der Stadt, die spätere Heilig-Geist-Kirche (vgl. Station 10). Die Grundmauern dieser Kirche und anderer Häuser Hohendorfs fand man bei Ausschachtungs-Arbeiten im 19. und 20. Jahrhundert (vgl. u. a. Hertel, S. 187 und weiter unten). Die St.-Nicolai-Kirche muss demnach ziemlich dicht am Hochufer-Rand gestanden haben. Es kann sein, dass sich die 1439 gegründete St.-Nicolai-Fischerbrüderschaft (vgl. Station 21) zuerst auf diese Kirche bezogen hatte.

Es ist eine auffällige Erscheinung, dass die mittelalterlichen Kirchenbauten nicht auf einer "terra inkognita", sondern oft auf vorchristlichem, in unseren Fällen auf germanischem und keltischem Kult-Boden erfolgten. Manchmal wurden die alten Kultplätze - christlich modifiziert - sogar in den Fußboden der Kirchen einbezogen, wie z. B. in der Kathedrale von Chartres oder der St.-Vitalis-Kirche in Ravenna. Auf dem schon in der Jungsteinzeit besiedelten Gebiet des späteren Dorfes Hohendorf gab es einen Kultplatz, der durch die Jahrhunderte nicht ausrottbar, den Namen "Wunderburg" trug. Nun wird es besonders interessant, denn wir sind in die Nähe der Dornröschen- und der Nibelungen-Sage gekommen (s. unten).

Hertel schrieb vor 100 Jahren über solche Anlagen:

|

|

Grundriss der Rasen-Trojaburg in Graitschen an der Höhe(Thüringen) mit einem gefalteten und dadurch verlängerten Schlangengang |

"Der Name Wunderburg findet sich auch an anderen Orten in verschiedenen Gegenden. Auf den Wunderburgen befand sich ein schlangenförmiger Gang, der in den Rasen gestochen war und verschiedene Ausdehnung hatte. Der Gang stellte eine um sich selbst gerollte Schlange dar, so daß der Eingang und Ausgang dicht beieinander lagen. Solche Anlagen, wie sie jetzt noch bei Steigra bei Querfurt, Teicha bei Halle und Eberswalde in der Mark erhalten sind, hießen auch Schlangengang, Irrgarten, Labyrinth, Jerusalemsweg und lagen meist neben Kirchen, Kapellen oder Burgen." (Hertel, S. 183f.).

Welchen Zweck erfüllten diese auf der Erde angelegten Gänge?

Heute gibt es eine umfangreiche Literatur darüber, und ich möchte mir Angaben dazu ersparen, weil es oft auch schwer ist, die besten Veröffentlichungen zum Thema herauszufiltern. Schauen Sie im Internet mit einer Suchmaschine unter dem Thema "Trojaburgen" nach, und Sie finden eine Fülle von Material.

Grundsätzlich ist zu sagen, dass solche vorchristlichen rituellen Anlagen einem Sonnen-, Fruchtbarkeits- und Frühlings-Kult dienten.

Als begehbares Mittel zum Zweck benutzte man die Spirale (Schlangengang) oder, etwas komplizierter, das Labyrinth. Auch die Spiral-Anlage wurde später verallgemeinernd als (vereinfachtes) Labyrinth bezeichnet. Gestaltungsformen waren: Stein-, Rasen- und Hecken-Labyrinthe (bzw. -Spiralen). Die Spirale gehört zu den, wie Carl Gustav Jung sich ausdrückte, Archetypen menschlichen Denkens und Empfindens, tief verwurzelt auch in unserem unbewussten Fühlen. Sie verkörpert im Unterschied zum Kreis eine kreisförmige Wiederholungsbewegung, jedoch mit Anfang und Ende, was auch der christlichen (eschatologischen) Auffassung vom Anfang und Ende der Welt entgegenkam. Zeichnungen von Spiralen bzw. Labyrinthen finden sich in vielen alten Kulturen, teilweise (- besonders im nordwesteuropäischen Raum -) bis zu 4000 Jahren alt. In allen nachfolgenden Zeiten, besonders in der Bronzezeit, tauchen solche Fels- und Tontafelzeichnungen auf, die hier nicht weiter betrachtet werden sollen. Interessant ist eine etrurische Vase des 8. Jahrhunderts aus Italien, die die Bezeichnung "truia" enthält und die Paris-Helena-Sage mit dem Kampf um Troja in Bildern zeigt.

|

|

Wunderburgen sogar in christlichen Kathedralen, wie diese hier in Chartres, allerdings mit "Einarbeitung" des Kreuzes |

Damit wurde eine neue Etappe der alten Spiral-Kulte angezeigt. Nun setzte sich der Name "Troja-Burgen" durch, und es wurden "Trojarituale" zelebriert. Im Rom der Cäsarenzeit waren die Troiae ludi (Troja-Spiele) zum Staatskult erhoben worden, zumal sich Julius Cäsar und Augustus Octavian auf ihre trojanische Abstammung beriefen. In der "Aeneas" von Vergil wird dieser Kult beschrieben: Junge Adlige schritten mit ihren tänzelnden Pferden die große Spirale ab. Auch die griechische Labyrinth-Sage von der Befreiung Ariadnes aus den Fängen des Minotaurus und die entsprechenden bildhaften Darstellungen dazu gehen auf diesen Kult zurück. Seine stärkste Ausprägung fand der Kult aber wohl im nordgermanischen und keltischen Bereich. Dort findet man auch die meisten Relikte dieses Brauches. Einige Forscher sind jedoch der Meinung, das sei darauf zurückzuführen, dass in Nordeuropa für diese spiraligen Trojaburgen Steine verwendet wurden, die viel langlebiger als die bei den Südgermanen, also in unserem Bereich, meist verwendeten Rasenwälle waren. Solche kultischen Labyrinthe bzw. Spiralen hießen in Europa: Trojaburg, Trelleborg (auch Name einer südschwedischen Stadt), Trojeborg, Troytown, Walls of Troy, Irrgarten, Schnecke, Riesenhag, Nonnengehege, Jungferntanz, Schwedentanz, Labyrinth, Schalkenburg, Windelbahn (von Gewinde), Wunderburg, Jerusalem, Babylon, Jericho, Jerusalemweg u. ä.

Wie schon erwähnt bestanden die Trojaburgen (Wunderburgen) bei uns nicht aus aneinander gereihten großen Steinen wie im Norden, sondern aus Spiralbahnen, die aus dem Rasen gestochen wurden. Aus nahe liegenden Gründen mussten solche "Labyrinthe" in gewissen Zeitabständen erneuert werden. Diese Arbeiten tat man gewiss gerne, denn sie dienten einem sakralen Zweck. Die Form der Spirale ist auf die Bahn der Sonne mit ihren im Laufe des Jahres immer enger werdenden Tagkreisen zurückzuführen. Aus den wenigen noch bis in unsere Zeit gebräuchlichen Trojaburg-Ritualen ist zu entnehmen, dass es sich nicht nur um einen alten Sonnen-, sondern auch um einen Fruchtbarkeitskult handelte. In der Mitte des Schlangenganges saß eine Jungfrau als Sonnensymbol, die sich schlafend stellte und von einem sich in Tanzschritten unter Musikklängen nähernden jungen Mann wach geküsst wurde. Zum Dank erhielt er von ihr ein Ei als Fruchtbarkeitssymbol, und beide tanzten wieder zurück zum Ausgang. Einige Forscher halten es auch für möglich, dass ursprünglich bei dieser Gelegenheit eine rituelle "heilige Hochzeit" vollzogen wurde.

Die Nähe zur Dornröschen-Sage, aus dem das Grimmsche Märchen wurde, leuchtet ein, denn auch in dieser Sage geht es um die Befreiung einer schlafenden Jungfrau aus einer mit Dornen-Hecken (vgl. weiter unten "Hagen") umgebenen Burg durch einen tapferen Jüngling. Bei genauerem Hinsehen entpuppen sich auch andere deutsche bzw. europäische Märchen und Erweckungs-Sagen als aus dem gleichen Stoff geformt. Auch der uralte Nibelungen-Sagenstoff (weniger das höfische Nibelungen-Lied) ging auf das Grundmotiv der Gewinnung einer Jungfrau nach der Überwindung einer Vielzahl "labyrinthischer" Hindernisse zurück. Das zentrale Hindernis war der Drache, der damals in Gestalt eines Lindwurmes, einer sich zusammenrollenden Schlange !!!, auftrat. Im Mittelalter, in einer Zeit, in der nur ganz wenige Menschen lesen und schreiben konnten, war "Massenkommunikation" die Kunst des Umganges mit einem Netzwerk von Symbolen. Damals waren solche Symbolismen auch den schulisch ungebildeten Menschen geläufig, wir Heutigen tun uns schwer damit. Auch der aus dem Nibelungenlied allen bekannte Hagen von Tronje, die archaischste Gestalt daraus, hieß noch im Waltharilied aus dem (wahrscheinlich) 10. Jahrhundert "Hagano... Troiae" , und noch im 13. Jahrhundert nannte ihn die nordische Thidreksaga "Högni af Troia". Die urtümlichste und finsterste Gestalt aus diesem Sagenkomplex war also selbst die Verkörperung des Schicksals-Labyrinthes "Troja", zumal sein Vorname "Hagen" im Alt- und Mittelhochdeutschen "Dornenhecke, Verhau" bedeutete.

Das gesamte Mittelalter war vom Troja- bzw. Wunderburgen-Gedanken durchdrungen. Auch der Verteidigungs-Gang, der Zugang zu einer Burg im Hochmittelalter, wie z. B. zur Burg Falkenstein, war in der "Troja"-Form spiralförmig angelegt.

|

|

|

Tänzelfest in Kaufbeuren - deutlich zu sehen: die Rasen-Trojaburg |

Durch Vergleiche mit den wenigen noch praktizierten Troja-Ritualen kann man schlussfolgern, dass diese Feste im Frühjahr zur Zeit der erwachenden Natur gefeiert wurden. Im Mittelalter nannte man polonaiseartige Reigentänze "Troja" oder "Trojaldei". In Kaufbeuren feierte man noch im 20. Jahrhundert das "Tänzelfest" ("Schlangenziehen" - s. Abb. rechts), und im pommerschen Stolp (heute das polnisch-kaschubische Slupsk) wurde der Tanz auf der "Windelbahn" mit großem Aufwand ebenfalls bis ins 20. Jahrhundert gefeiert. Dieser Tanz in einer Rasen-Trojaburg wurde alle drei Jahre von den Schuhmachern des Ortes zu Pfingsten aufgeführt. Voran in der Bahn tanzte ein Maigraf im schwäbischen Kiebitzschritt, zwei Schäfer tanzten ebenso von beiden Enden der Spirale aneinander vorbei, und zwei Harlekine, Bruder "Ärmel" und Bruder "Halbseiden", sorgten für Aufheiterung. (Der schwäbische Kiebitzschritt ist eine besondere Form des Wechselschrittes mit Drehung, ähnlich dem Polkaschritt. Der Bezug zu den Schuhmachern deshalb, weil der Schuh im Mittelalter als Zeugungssymbol galt.) Auf dem Hausberg bei Eberswalde bekam der Junge, der zu Ostern am schnellsten die Wunderburg durchlief, Ostereier geschenkt. Die Rasen-Trojaburg bei Steigra (9 km südöstlich von Querfurt) wird zu Ostern jedes Jahr von Konfirmanden neu ausgestochen, bevor diese in die kirchliche Gemeinde aufgenommen werden. Wie schon oben angedeutet, war im Mittelalter der Trojaburgen- und Wunderkreis-Kult so stark und weit verbreitet, dass die christliche Kirche es als sinnvoll ansah, diesen äußerst starken Volksglauben für die Sache des Christentums zu okkupieren und mit neuen Inhalten zu belegen. Das ging so weit, dass die Kirchengebäude über die heidnischen Wunderburgen gebaut wurden und, mit einem Kreuz versehen, in einem prachtvollen Fußboden-Mosaik erneut sichtbar gemacht wurden (s. oben). Nun tanzten die Kanoniker wie in der französischen Stadt Auxerre zu Ostern den Spiralenreigen in ihrem eigenen, nunmehr christlichen Wunderkreis. Für die Gläubigen ersetzten die Begehungen dieser kirchlichen Wunderburgen eine Reise nach Jerusalem. Deshalb tauchte für die Trojaburgen plötzlich auch der Begriff "Jerusalemweg" auf.

|

|

Bild aus der Klosterhandschrift "Jericho" (12. Jh.) - hier handelt es sich nicht um eine einfache, sondern eine gefaltete Spirale, die ein mehrfaches Vor und Zurück erzeugt, bevor man am Ziel ist. |

Unsere Wunderburg in der Hohendorfer Feldmark war höchstwahrscheinlich eine Rasen-Spirale, die jedoch schnell verwitterte, sobald sie nicht mehr erneuert wurde. 1446 wurde sie erstmalig erwähnt (vgl. Dietrich, Heimat, S. 46), wobei man vermuten muss, dass sie schon lange existiert haben wird, denn diese Rituale waren bereits über Jahrhunderte gebräuchlich und weit verbreitet. Auffällig ist die enge räumliche Verbindung zu einer der wenigen hier vorhandenen Dorfkirchen. Es ist anzunehmen, dass auch diese Kirche erbaut wurde, um aus dem alten starken Erweckungsglauben neue Kraft zu schöpfen. Zur Zeit der Reformation wurde der vermeintliche katholische Unfug und Aberglaube verboten. Aber wie das so ist: So einfach konnte man einen über Jahrhunderte gewachsenen Volksglauben auch durch Reformation und Aufklärung nicht ausrotten. Noch 1676 wurden Stadtbewohner dabei erwischt, dass sie den dritten Osterfeiertag auf der Wunderburg feierten. Vielleicht war die verwitterte Labyrinth-Spur heimlich aus dem Rasen gestochen worden. Ein Schneidermeister war der Anführer, und mit ihm waren Soldaten und viel "Weibsvolk" gewesen. Der Schneider musste wegen der "verübten Üppigkeit" 5 Taler Strafe, eine damals gewaltige Summe, zahlen (vgl. Reccius, S. 60). Danach wurde von dem Brauch des Begehens oder des Tanzes in dem Wunderkreis der Hohendorfer Feldmark nichts mehr berichtet. Der uralte Brauch und die Erinnerung an ihn gingen verloren, nicht aber der Begriff "Wunderburg", auch wenn er nur noch als Flurname weiter existierte. Als in Preußen das große Maulbeerbaum-Programm Friedrichs II. lief, verpachtete die Stadt Calbe 1771 die städtische "Maulbeerplantage auf der Wunderburg" an den Gärtner Andreas Steinhäuser (vgl. Reccius, S. 79). Der hatte jedoch aus klimatischen Gründen wenig Glück damit, und bald scheiterte das gesamte Projekt (vgl. auch Maulbeer-Anbau in der Schloss-Vorstadt Station 13). Man kann an dieser Aktennotiz erkennen, dass aus dem einstmals heiligen Gelände ein Stück Kulturland geworden war. Nach dem Scheitern des Anbaus von Maulbeerpflanzen setzte man Weinstöcke, die ganz gut gediehen. Aus dem anglikanischen England ist auch bekannt, dass dort im 16./17. Jahrhundert die "Trojaburgen" (Walls of Troy) einfach untergepflügt wurden. So wird es wohl auch in der Hohndorfer Feldmark gewesen sein.

|

|

So könnte die Wunderburg auf dem hohen Saaleufer bei Calbe vor einem mittelalterlichen Erweckungs-Fest ausgesehen haben. Dicht dabei stand die Kirche. (Simulation) |

In bestimmten Bräuchen leben die archaischen "Wunderburgen" jedoch weiter. Und zwar nicht nur in den Märchen und Sagen, sondern auch in Bereichen, wo wir das am wenigsten vermuten: in Kinderspielen und im Sprachgebrauch. Wir sagen z. B. heute noch, dass wir das Oster- oder Pfingstfest "begehen", ohne zu wissen, dass damit das Abschreiten der Schlangenbahn in einer Wunderburg gemeint war. Kinder malen oft Spiralen ("Schneckengehäuse"), in Kästchen unterteilt, auf Wege und hopsen sie dann in einer vorgeschriebenen Schrittfolge ab. Das ist das Weiterleben der alten rituellen Tanzschritte in einer Trojaburg, und wenn die mit Kreide aufgemalten "Hopsekästchen" oder "Hopseburgen" (nicht die aus Plast!) eine Kreuzform haben, dann ist das die christliche Variante. In einer Zeit, als die "heidnischen" Wunderburgen verboten wurden, im 16. Jahrhundert, kam ein Würfelspiel auf, das bald sehr beliebt wurde und heute noch von Kindern und auch Erwachsenen gern gespielt wird: das Gänsespiel. Auf einer spiralförmigen Bahn müssen die Spieler die Abenteuer eines Gänselebens durchstehen; die Gans hier wiederum als Fruchtbarkeits- und Frühjahrssymbol, in alten Zeiten sogar als heilig verehrt (vgl. die Gans in Märchen und Sage). J. W. v. Goethe hat im "West-östlichen Diwan" mit seinem Gedicht "Das Leben ist ein Gänsespiel" diesem Spiel ein literarisches Denkmal gesetzt. Auch die Erweckungs- und Erlösungsspiele der Kinder "Mariechen saß auf einem Stein" oder "Dornröschen war ein schönes Kind" gehen auf den Wunderburgen-Kult zurück.

Nur ganz wenige Gemeinden in Deutschland (s. oben) pflegen noch die Wunder- bzw. Trojaburgen-Tradition.

Vielleicht könnte man auch in Calbe diesen alten Brauch wieder aufleben lassen und Frühlingsfeste mit relativ leicht auszuhebenden Rasen-Burgen in dem archaischen Gelände "begehen".

Übrigens: Im wilhelminischen Calbe fand seit 1874 das alljährliche (spätsommerliche Sedan- und) Kinderfest auf der Wiese unterhalb der Wunderburg statt (vgl. Dietrich, Heimat, S. 47).

Auf dem Wunderburg-Areal wurde vom Brauereibesitzer Kriebel 1861 ein Felsenkeller zur Lagerung des importierten bayrischen Bieres angelegt. Sinnvollerweise richtete er über dem Keller eine Gaststätte ein, die er "Zur Wunderburg" nannte, und 1894 wurde neben der Gaststätte auch noch eine Brauerei errichtet. Bei den Ausschachtungsarbeiten dazu stieß man auf starke Mauern, die wahrscheinlich zur abgerissenen St.-Nicolai-Kirche gehörten (vgl. ebenda). Es gibt aber auch Indizien, dass die Grundmauern der Kirche in das dort schon lange stehende Haus der Familie Schlünz einbezogen wurden. Dann gehörten die 1894 gefundenen "starken Mauern" unter der ehemaligen Brauerei womöglich zum ritterlichen Herrenhaus (vgl. oben).

|

|

|

Felsenkeller "Zur Wunderburg" um 1910, von Südost gesehen (Kolorierte Fotografie, nach: Heimatstube-Archiv) |

Der ehemalige Felsenkeller "Zur Wunderburg" 2003, von Nordost gesehen. Der Balkon ist entfernt worden. |

|

|

|

|

Die ehemalige Kriebel´sche "Dampf"-Brauerei 2003 |

|

|

Hinter der ehemaligen Brauerei führt ein Weg wieder vom Hochufer hinab zu den Saalewiesen. Den Weg queren verschiedene Rinnsale aus dem Untergrund, die ihn stellenweise glitschig machen. Er geleitete die Ausflügler früher direkt in den Hohendorfer Busch. Es gab einmal hinter dem Felsenkeller einen Treppengang, an dem der Verschönerungs-Verein einen "Goethebrunnen" aus einem Felsenquell gemauert hatte (s. Abb. links). An der Stelle, wo sich dieser West-Ost-Pfad mit der Fortsetzung des Nord-Süd-Verschönerungsweges ("An der Saale" genannt) kreuzt, hatte der Verein 1907 anlässlich der 150. Wiederkehr der Tage, an denen die grausamen Schlachten bei Roßbach und Leuthen im Siebenjährigen Krieg unter großen Verlusten von den Soldaten Friedrichs II. gewonnen wurden (vgl. Station 18), auch einen seiner charakteristischen Steinkegel errichtet. Das inzwischen verloren gegangene Medaillon mit dem Bildnis Friedrichs wurde 2002 durch ein zeitgemäßeres ersetzt (s. Abb.). Hier auf den Hohendorfer Wiesen befand sich im 18. Jahrhundert der Exerzierplatz der Calbenser Garnison (vgl. ebenda).

|

|

Gedenkstein für den preußischen König Friedrich II. |

Bevor 1940 im Zuge einer allgemeinen Saale-Begradigung sowie des Baues der neuen Schleuse ein gerader Saaledurchstich erfolgte und dadurch der Hohendorfer Busch von einem Teil der Hohendorfer Wiesen abgeschnitten wurde, konnte man von hier aus direkt zu einer weiteren Ausflugsgaststätte wandern. 1797 wurde im Busch die erste Tabagie (vgl. oben "Bürgergarten") eröffnet. 1795 hatte der Ackerbürger Johann Friedrich Lucke die Erlaubnis dazu erhalten (vgl. Reccius, S. 83)

Tabagies (- nicht: Tabagien, der Begriff stammte aus dem Französischen und Spanischen -) hatten mit einer Modeerscheinung des 18. Jahrhunderts zu tun. Es war in Preußen wie in vielen Ländern Europas verboten, öffentlich zu rauchen. Tabak und Pfeife waren für den kleinen Mann oft noch unerschwinglich, und während König und Adel in Preußen sich der neuen Droge in ihren Salons hingaben, kamen pfiffige Gastwirte auf die Idee, neben Speise und Trank eine Tonpfeife nebst einer Prise Tabak gegen eine Gebühr von wenigen Pfennigen zu reichen. Da der Genuss des Tabaks schneller populär wurde als derjenige der zur gleichen Zeit eingeführten Kartoffel, erfreuten sich die Tabagies bald eines regen Zuspruchs des Publikums aus den unteren Schichten. Beim wohlhabenderen Bürgertum hatten sie jedoch eher den Ruf anrüchiger Spelunken. Nach 1848 ging die Zeit der Tabagies jedoch allmählich vorbei, denn eine der ersten Errungenschaften der Revolution war die Aufhebung des Verbotes öffentlichen Rauchens.

1828 erhielten einige angesehene Bürger vom Landrat von Steinäcker die Erlaubnis, im Hohendorfer Busch zu schießen; das war der Anfang der "Busch-Schützen-Gesellschaft" (vgl. Station 15). In friderizianischer Zeit wurden auf den Hohendorfer Wiesen die Soldaten militärisch ausgebildet (vgl. Station 18). Aus dem Schützenhaus der "Buschschützen" wurde bald eine Stätte bürgerlicher Geselligkeit. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts zogen auch die "Uniformierten Schützen" in den Busch, so dass jetzt hier ein großer romantischer Vergnügungspark mit Schützenhalle entstand (s. Abb. links). Durch die Begradigung der Saale an der Stelle unter der Wunderburg ist der Hohendorfer Busch heute nicht mehr auf dem alten Weg, sondern auf einem neu angelegten Steg über den "toten" Saalebogen zu erreichen.

|

|

|

Ansichtspostkarte aus dem Hohendorfer Busch mit Bildern von der Schießhalle und den Ausflugslokalen (nach: Heimatstube-Archiv) |

Das Gebäude auf der Ansichtskarte oben rechts im Jahr 2003 |

Vom "Friedrich"-Stein gehen wir ein Stück weiter südwärts den Wanderweg an der begradigten Saale (Durchstich von 1940) entlang und sehen am rechten hohen Ufer erneut eine Ausflugsgaststätte. Hier war bereits das Gelände der historischen Wunderburg zu Ende, es begann der Weinberg, der sich bis zur so genannten Schweineschlucht hinzog. Die Lage am Südosthang muss sehr günstig gewesen sein, denn dort wurde relativ lange Wein angebaut. Später wurden auf der Wiese unter dem Weinberg Obstbäume angepflanzt. Ausgehobene Löcher, die Erdkuten, weisen auf den Tonerdebedarf der ehemaligen, auf dem anderen Saaleufer gelegenen Ziegelei in Tippelskirchen hin (s. Abb. unten). Die Ausflugs-Gaststätte "Zum Weinberg", heute ein Wohnhaus (s. Abb. unten), wurde schon 1792 eingerichtet (vgl. Dietrich Heimat, S. 48).

|

|

|

Gastwirtschaft "Zum Weinberg" um 1830 (nach: Heimatstube-Archiv) |

Die gleiche Gegend 2003 |

|

|

|

|

Reste der im 19. Jahrhundert errichteten Ziegelei in Tippelskirchen am Brückenufer, später Gaststätte "Zum Brückenkopf" |

|

Hinter der "Schweineschlucht" beginnt in südlicher Richtung die "Rolandwiese", und am nun schon nicht mehr ganz so hohen Ufer lag in etwa 500 bis 600m Entfernung von der kleinen Schlucht das so genannte "Rettungshaus". Das war aber nicht, wie man vermuten könnte, eine Rettungsstation für die Saale-Schifffahrt, sondern der umgangssprachliche Begriff für eine 1884 eingerichtete "Fürsorge-Erziehungsanstalt" für Mädchen aus der preußischen Provinz Sachsen (- identisch fast mit dem heutigen Sachsen-Anhalt -). Vorher waren in diesen Gebäuden eine Gips- und danach eine Graupenfabrik untergebracht gewesen (vgl. ebenda.).

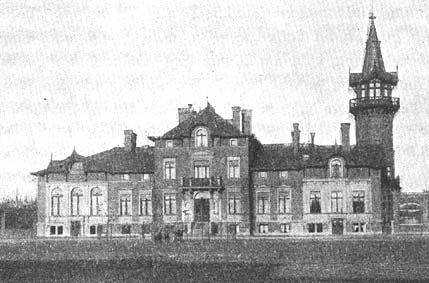

Nach noch einmal ca. 700m Wegstrecke gelangen wir zum letzten südwärts zu Calbe gehörenden Territorium, dem Damaschkeplan. Hier hatte der Gutsbesitzer Otto Bartels in den Jahren 1884/85 ein schlossähnliches Gutshaus im damals beliebten Neorenaissance-Stil errichten lassen, "Bartelshof", mit einem großen Park. Max Dietrich hob hervor, dass Bartels eine landwirtschaftliche Musterwirtschaft mit einer großen Obstplantage geschaffen hatte (vgl. ebenda.). Das architektonisch überladene Prunkschlösschen ist für uns Heutige eine Geschmackssache, es bietet aber einen guten Einblick in die Auffassung von Architektur und das Repräsentationsbedürfnis eines preußischen Gutsbesitzers zur Gründerzeit.

|

|

|

Gutshaus "Bartelshof" um 1900 von Süden (nach: ebenda.) |

Gutshaus "Bartelshof" 2003 von Nordosten |

|

|

|

Details vom rechten Flügel des Südportals (2003) |

"Bartelshof" um 1950 (von Norden) mit den Kindern des Martin-Schwantes-Heimes (nach: Heimatkalender 1950, S. 16)) |

Im Rahmen der in der sowjetisch besetzten Zone (SBZ) durchgeführten "Bodenreform" wurde auch die Gutsbesitzer-Familie Bartels 1946 entschädigungslos enteignet. In dem ehemaligen Gutshaus wurde ein Kur- und Erholungsheim für Kinder, die durch den Krieg geschädigt worden waren, eingerichtet und am 2. Mai 1946 eingeweiht. Es war nach Martin Schwantes, einem während der nationalsozialistischen Diktatur hingerichteten Lehrer und KPD-Funktionär, benannt worden. In einer Broschüre von 1950 hieß es: "Viel Mühe und Arbeit hat die Beschaffung der Einrichtungsgegenstände gekostet, aber alles das wird dem Zuschauer gelohnt, wenn er heute die lachenden Kindergesichter sieht und die Kinder beobachtet, wie sie in munteren Spielen sich in dem herrlich gelegenen Park des Hauses vergnügen." (Der kleine Heimatkalender der Stadt Calbe/S. für das Jahr 1950, S. 16).

|

|

Ehemaliges Chausseehaus |

In späteren Jahren, als es inzwischen besser und spezieller ausgestattete Kinderheime in der DDR gab, zog die einstige "Rettungsanstalt" hierher. Nun war das Martin-Schwantes-Heim, das ehemalige Gutshaus, ein geschlossenes "Internat für schwer erziehbare Mädchen" geworden, das nach der politischen Wende 1990 aufgelöst wurde.

Wir gehen nun rund 2km zurück bis zum Ortseingang der Stadt, an dem vor hundert Jahren auf der Westseite am Triftgrasweg eine Windmühle und an der östlichen Straßenseite ein Chausseehaus stand. Der hier angestellte Chausseewärter hatte von 1867 bis 1875 - ähnlich wie der Brückenwärter 1880 bis 1907 (s. oben) - die Aufgabe, von den vorüber fahrenden Gespannen Chausseegeld zu kassieren (vgl. ebenda, S. 49). Der kassenähnliche Vorbau des Hauses deutet noch auf seine ehemalige Funktion hin.

An der östlichen Straßenseite in der Nähe des Abzweiges zur Brückenstraße treffen wir nordwärts auf ein Steinkreuz, das vielleicht ein Sühnekreuz darstellt (vgl. Dietrich, Calbenser Ruhestätten, a. a. O., S. 1) .

|

|

Steinkreuz an der Nienburger Straße |

Sühnesteine, vielfach auch in Kreuz-Form, wurden vom 13. bis zum 16.Jahrhundert für Menschen gesetzt, die eines plötzlichen und gewaltsamen Todes gestorben waren. Im früheren Mittelalter stand noch der Sühnevertrag zwischen zwei Sippen, wenn ein Mann einen Mann aus einer anderen Sippe erschlagen hatte. Normalerweise löste das einen Rachefeldzug der einen gegen die andere Sippe aus. Durch Sühneabreden und Sühneverträge konnte die Fehde aber abgewendet werden. Durch den immer stärker werdenden Einfluss der Kirche im Mittelalter verlagerte sich der Schwerpunkt der Sühneleistungen auf die Fürsorge, die der Täter für die Seele des plötzlich ohne die Sakramente der Kirche Verstorbenen zu übernehmen hatte. So musste er sich zum Beispiel verpflichten, Messen für den Toten lesen zu lassen und Wallfahrten durchzuführen. In einer Reihe von Sühneverträgen ist auch nachzulesen, dass für den Getöteten ein Kreuzstein (Stein mit eingemeißeltem Kreuz) beziehungsweise ein Steinkreuz gesetzt werden musste, damit an dieser Stelle für das Seelenheil des Toten gebetet werden konnte. Kam ein Sühnevertrag zustande, hatte der Täter gewöhnlich neben anderen Sühneleistungen an die Angehörigen des Getöteten eine Abfindung (Wergeld) zu zahlen. Durch das Inkrafttreten der Consitutio Criminalis Carolina von 1532, der Hals- oder Peinlichen Gerichtsordnung Karls V., wurde der Brauch, Sühneverträge zu schließen, durch staatliches Strafrecht abgelöst. (Vgl. Müller, W. / Baumann, E. H.: "Kreuzsteine und Steinkreuze ..", 1988) [Wie sehr solche Traditionen unbewusst in der "Seele" eines Volkes, auch in unserer "modernen" Zeit verwurzelt sind, zeigt der Brauch, Kreuze an der Stelle zu errichten, wo ein Mensch "eines plötzlichen und gewaltsamen Todes" durch einen Verkehrsunfall gestorben ist.] Steinkreuze können nur dann als Sühnekreuze - und damit als Rechtsdenkmäler - identifiziert werden, wenn ein eindeutiger Sühnevertrag vorhanden ist.

Auch in der Calber Geschichte sind solche Sühneverträge nachweisbar. 1471 erschienen vor dem Rat der Stadt der Gutsherr Cone aus Groß-Salze (Schönebeck) und sein Schwager, der mit einem Gut in Brumby belehnte Kaspar Homburgh auf der einen Seite und von der geschädigten Partei Jacob und Heyne Rinth, Verwandte des von Cone erschlagenen Steffen Rinth. Beide Parteien schlossen einen Vergleich, in dem Cone an die Rinth-Partei 30 Schock (1800) Groschen zahlte, eine Summe, für die man 1473 ein Haus bekam. Im Gegenzug beschwor die Partei des Erschlagenen, keine weiteren Forderungen an die Cone-Partei zu richten und sie nicht weiter zu belangen (vgl. Reccius, S. 29). Hatte die Kirche von Cone auch die Setzung eines Sühnesteines verlangt? Darüber geben die Akten keine Auskunft.

Das Aufstellen von Sühne- oder Mordkreuzen war in Calbe durchaus nicht unüblich, wie wir von Hävecker (vgl. Hävecker, Chronik... , a. a. O., S. 18) aus dem Gebiet der Schlossvorstadt wissen (vgl. Station 13).

Es gab, wie Hertel berichtete, um 1900 noch einen Überrest eines zweiten Steinkreuzes in der Hohendorfer Feldmark. Vielleicht stehen diese christlichen Symbole im Zusammenhang mit dem alten Kultplatz, der in Calbe "Wunderburg", woanders Trojaburg oder Wunderkreis genannt wurde (s. oben). Hier hatten auch eine Kirche und ein Friedhof existiert. Stammten die Kreuze daher?

Im Falle unseres heute noch vorhandenen Steinkreuzes gibt es u. a. eine mündliche Überlieferung, dass ein Ritter einen leibeigenen Schäfer erschlug, weil dieser ihn an der Ausübung seines Herrenrechtes der ersten Nacht (jus primae noctis) hindern wollte. Dafür musste er ein Sühnekreuz aufstellen.

Das "Jus primae noctis" war ein übler Auswuchs des feudalen Denkens. Der Grundherr und auch sein Stellvertreter (Meier) besaßen die fast unumschränkte Verfügung über die Leibeigenen. Dem feudalen Herren stand das Recht zu, jeden Mann, sobald er das 18. Lebensjahr erreicht hatte, und jedes Mädchen, sobald es 14 Jahre alt geworden war, zu einer Ehe zu nötigen. Er konnte dem Mann die Frau, der Frau den Mann vorschreiben. Er maßte sich auch das Recht (jus primae noctis) an, leibeigene Mädchen, die ihm gefielen, nicht dem Bräutigam zu überlassen, sondern selbst in der Hochzeitsnacht zu entjungfern. Das geschah mit Duldung der Kirche, die dieses Recht als dem Adel von Gott gegeben ansah. Wenn der Herr es gestattete, konnten sich die Leibeigenen auch durch einen Geldbetrag von der Ausübung dieses Herrenrechtes freikaufen. Schon der Name dieser Freikaufsgelder verrät seinen Zweck: Bettmund, Jungfernzins, Hemdschilling, Schürzenzins, Bunzengroschen usw. In einer Quelle aus Jakob Grimms "Weistümern" (I, 43) heißt es: "...und so die hochtzit vergat, so sol der brütgam den meyer by sim wib lassen ligen die ersten nacht, oder er sol sy lösen mit 5 schilling 4 pfenning." Dieses unchristliche und menschenverachtende Recht bestand nicht nur, wie man denken sollte, im Mittelalter, sondern bis in die Neuzeit hinein, in Osteuropa bis ins 19.Jahrhundert.

Wie wir das Steinkreuz in der Nienburger Straße einordnen, bleibt (zunächst noch?) unserer Phantasie überlassen, als Sühnekreuz oder als Kreuz von der Hohendorfer Kirche. Vielleicht war es auch nur ganz schlicht ein Grenz-Markierungsstein der Feldmark?

Es gibt also verschiedene Vermutungen, aber keine Belege. So ist das Steinkreuz weiter ein stummer Zeuge aus einer dunklen Vergangenheit. Das andere Kreuz ist verschwunden, ebenso wie die Trojaburg und die Wüstung Hohendorf mit der Kirche vor Calbe.

Nun können wir auf den Spuren der Station 21 (letztes Drittel ab Saalemauer) zum Markt zurück gehen.